-

考古工作人员正在对广海卫城城墙遗址进行调查

-

相传由灵湖古寺菩提树嫁接而来的菩提树

-

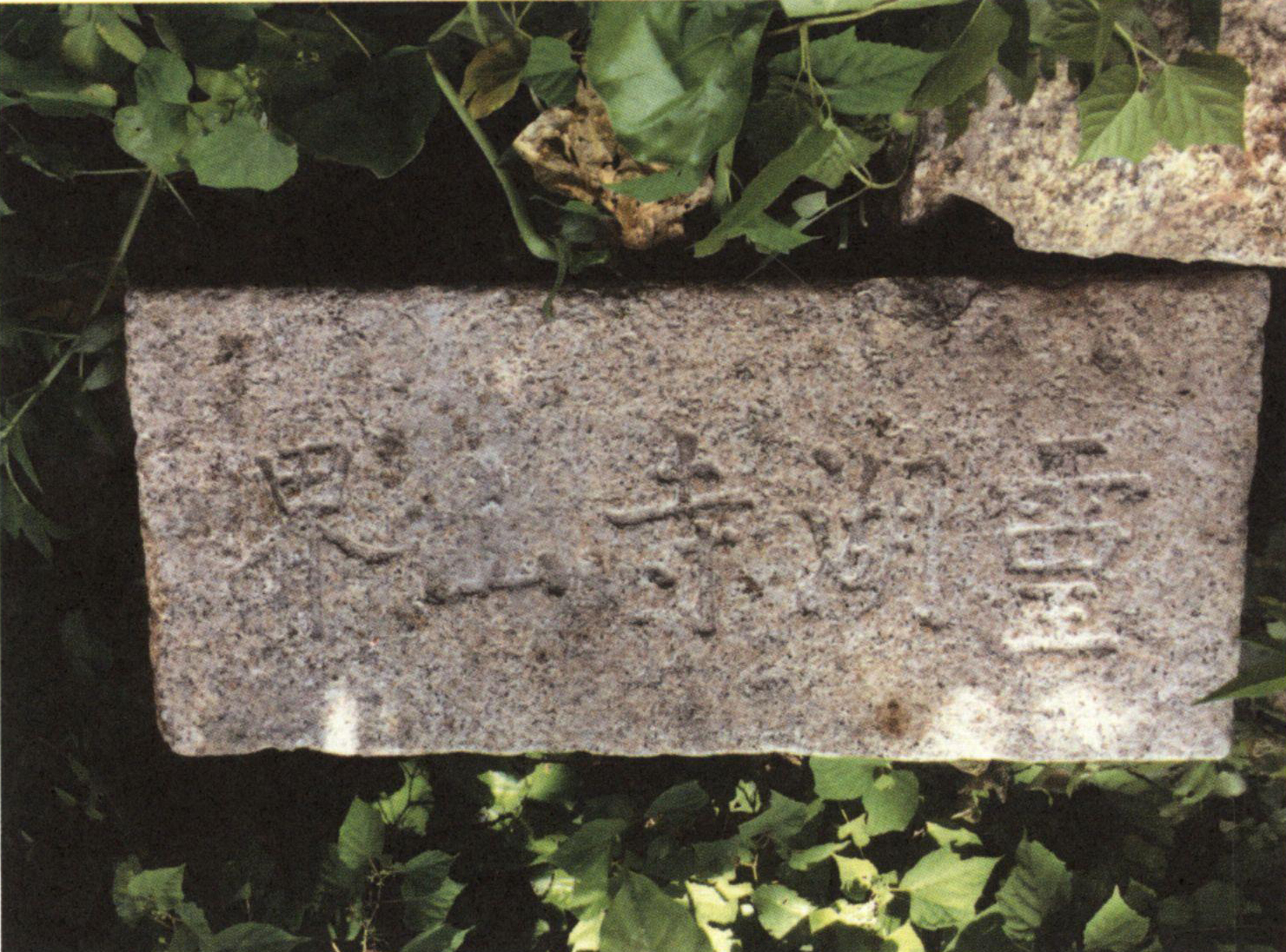

灵湖古寺界石

-

清理部分城墙北端的城垛

-

清理城墙遗址内侧石料包边

-

广海湾码头2

-

广海湾码头

-

广海卫所

-

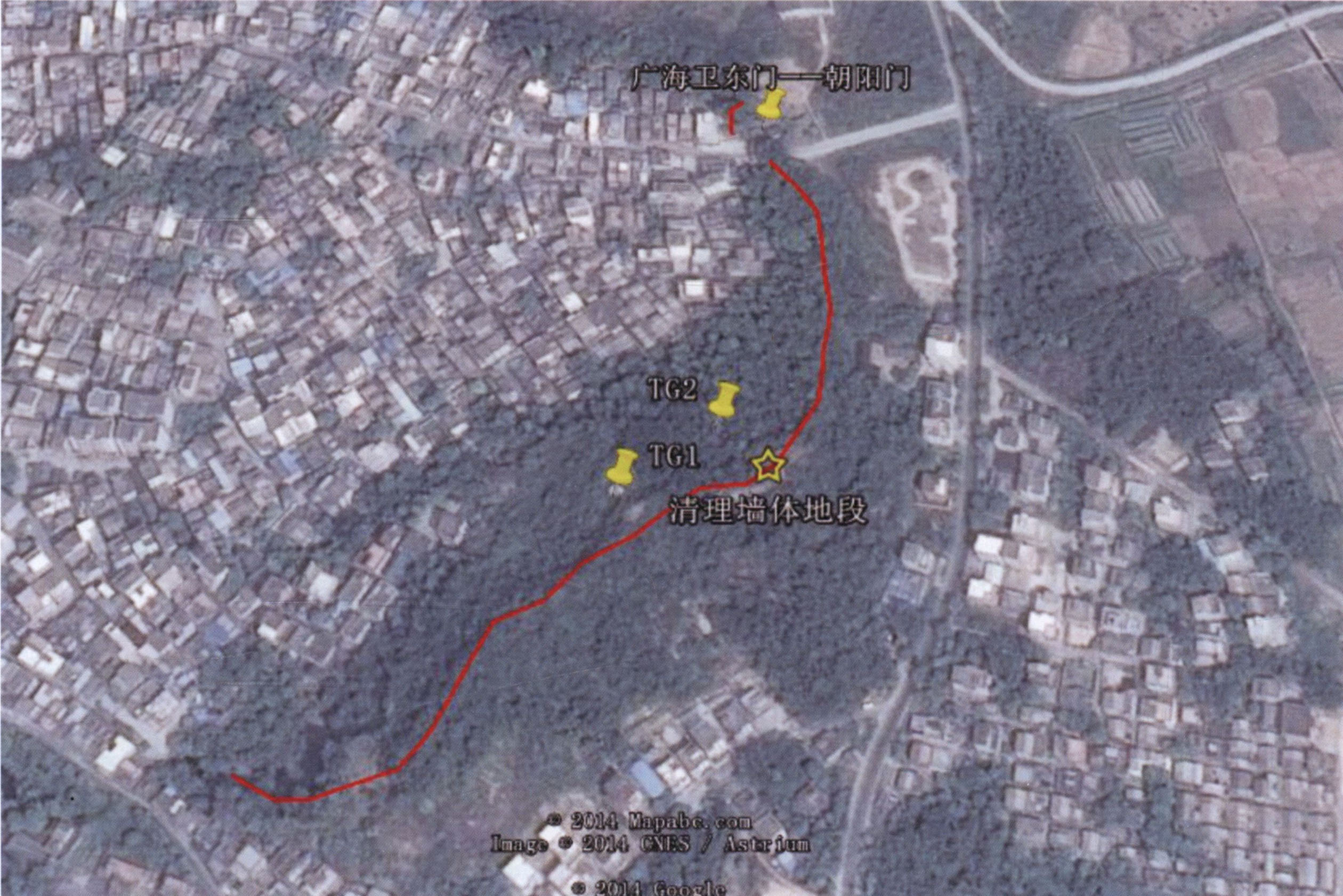

广海卫城墙遗址范围示意图

-

广海卫城城墙遗址发掘的探沟

-

广海卫城东门遗址(远景)

-

广海卫城东门遗址(近景)

-

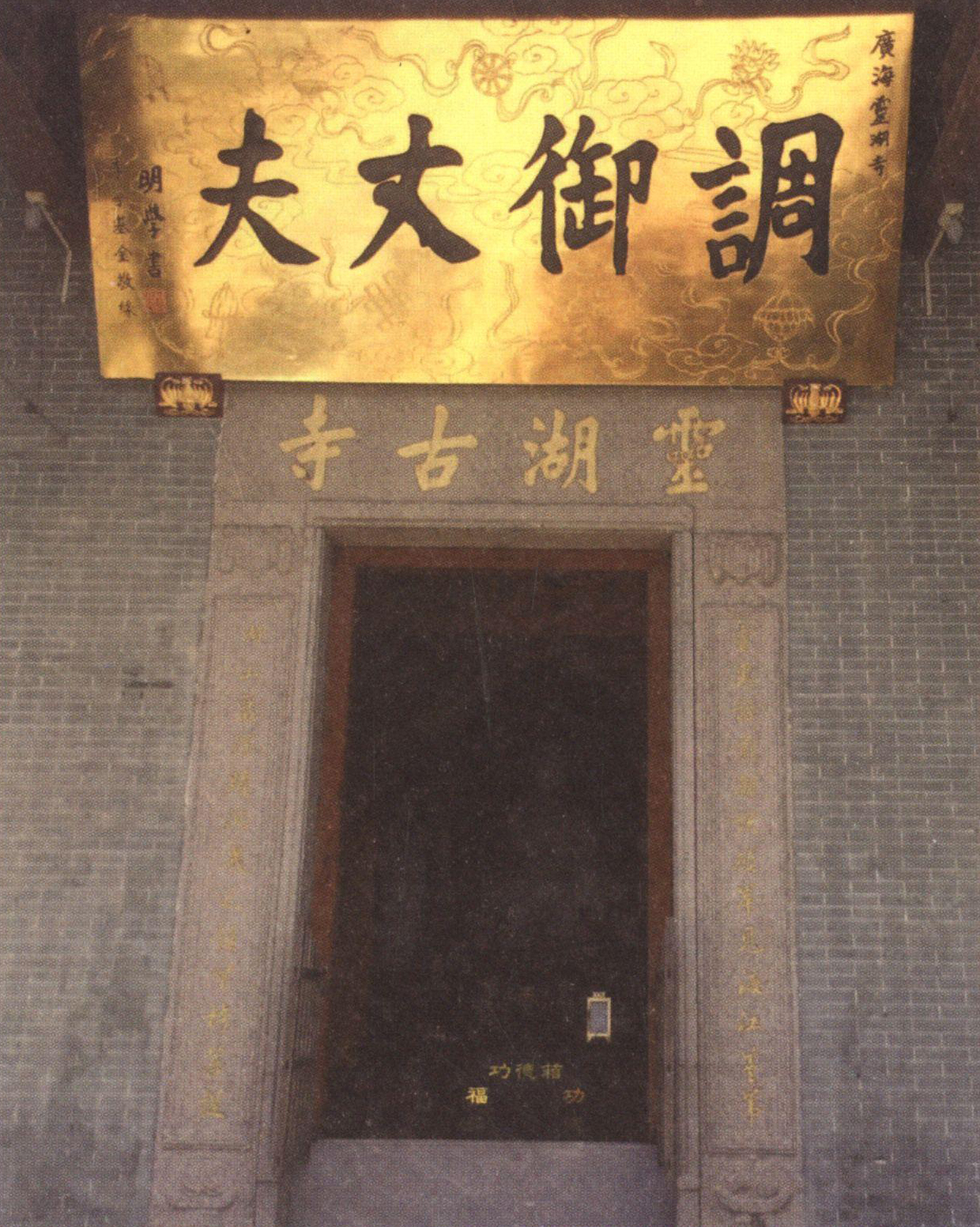

广海卫城东门外的灵湖古寺(旧貌)

-

广海卫城东门外的灵湖古寺(新貌)

-

广海卫围墙遗址3

-

广海卫围墙遗址2

-

广海卫围墙遗址

-

广海卫围墙文物保护单位石碑

-

广海卫

-

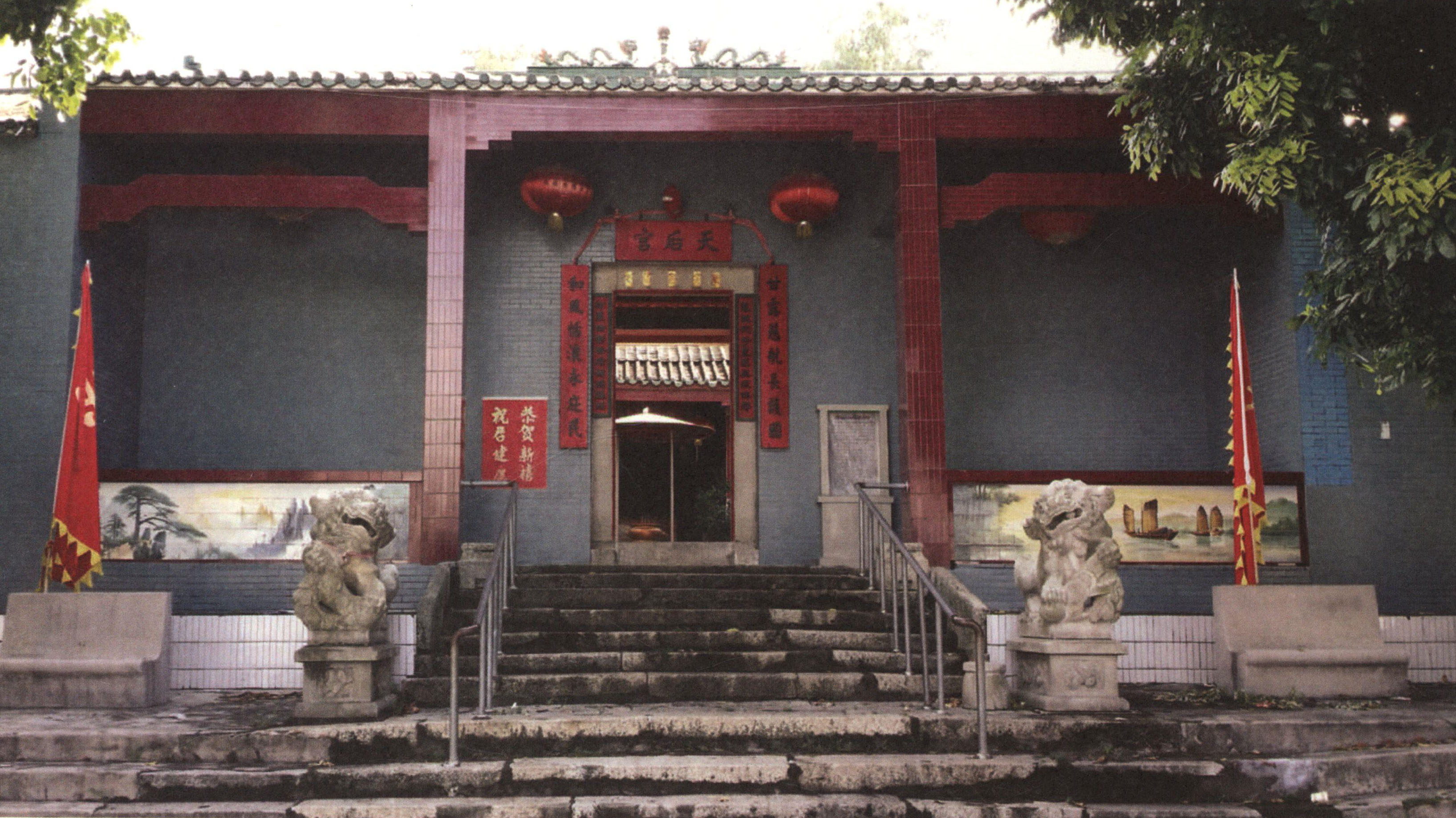

广海南湾天后宫外景

-

广海南湾天后宫内陈列的旱龙船

-

广海南湾天后宫内景

-

外墙上含有少量的砖瓦碎片

-

城墙遗址清理前地貌

-

城墙外遗址周边钻探

-

城墙外侧包边外墙

-

城墙外侧保存状况

-

城墙内采集明代瓷片

-

城内旧居民房旁堆积的明代城墙砖

-

东门旁城墙夯土剖面

- 广海卫城城墙遗址是台山境内仅存的明代城墙建筑,城墙遗址建筑结构坚固,墙体厚实,建筑年代久远,规模较大,为台山境内仅存的明代城墙建筑。图为考古工作人员正在对广海卫城城墙遗址进行调查。

- 菩提树是桑科、榕族、榕属的大乔木植物,幼时附生于其他树上,叶革质,三角状卵形,基生叶脉三出;叶柄纤细,榕果球形至扁球形,花柱纤细,柱头狭窄。图为由灵湖古寺菩提树嫁接而来的菩提树。

- 灵湖古寺位于台山市广海镇的东面。古寺立于旷野之中,面临长长的海滩,绿树成荫,清风习习,环境优美,是文人墨客青睐之地,也是旅客常往的一处景点。图为灵湖古寺界石。

- 在清理出的城墙北端,有一个长方形向内突出的城垛,经测量其顶部南北残长12.5米,东西残宽11米,残高8.5米。该城垛面积较大,散落有破碎瓦片。距离这段墙南端20米外的城墙上,我们发现一个面积较小的城垛,该城垛5米见方,中间有一直径约13米的凹窝。周边散落较多黄、灰色布纹瓦片和灰色砖块。根据城墙残存形制来看,修筑城墙的时候应为依山体走势,削偏坡,单边外侧砌墙,以增加外侧墙体高度利于防御。在城墙内侧,采集到大量明代青砖和明代瓷碗底部,结合文献资料分析,广海镇东门南角城墙遗存修筑时代应为明代早期。

- 在残存的城墙中部位置清理出一段长约30米的墙体进行观察,GPS坐标:N21°57′30.9″,E112°47′48.3″。清理后,发现墙体内侧用比较规整的石料包边砌成内墙,包边石料保存较好。在体外侧残存一段外墙,距地表高4.75米,残长5.9米,厚约0.6米。外用粗砂土夹石灰筑而成,即为俗称的“三合士”,质地极坚实,内含少量砖瓦碎块。石料包边与外墙中间夹穷土为城墙主体。该处墙顶郡残宽2.2-4.9米,底部残宽9.3米,内侧城墙距离地表残高约7米。城墙上部被毁严重,原来应有的墙上建筑、马道及墙砖等均已不见。

- 台山广海是五邑华侨主要的出海港,这里仿制的“大眼鸡”木帆船是去南阳的主要交通工具,内部的蒸汽轮船仓展现了先侨横渡太平洋的艰辛。它们与各种船期表和贴满美国金矿招工消息的告示栏。共同组成了当年出洋码头的情景。图为广海湾码头现状。

- 台山广海是五邑华侨主要的出海港,这里仿制的“大眼鸡”木帆船是去南阳的主要交通工具,内部的蒸汽轮船仓展现了先侨横渡太平洋的艰辛。它们与各种船期表和贴满美国金矿招工消息的告示栏。共同组成了当年出洋码头的情景。图为广海湾码头现状。

- 明朝洪武二十年(1387),设置卫所,名广海卫;洪武二十七年(1394),为抵御外侮,建筑广海城,明洪武三十年(1397),指挥夏必振增筑,成为专门为广州港口设立的前沿卫所,清代继续沿用。反映了中国当时的对外贸易政策,是明代中国海上丝绸之路的重要遗址。

- 图为广海卫城墙遗址范围示意图。广海卫城城墙遗址是台山境内仅存的明代城墙建筑,城墙遗址建筑结构坚固,墙体厚实,建筑年代久远,规模较大,为台山境内仅存的明代城墙建筑。其城墙遗址是广海悠久历史的重要见证,是我国海上丝绸之路的守护者,是研究海上丝绸之路历史的重要物证。

- 广海卫城城墙建于明朝早期广海卫城城墙位于台山市广海镇广海城居委会,建于明朝早期。图为广海卫城城墙遗址发掘的探沟。

- 广海卫城初创时已有城墙,长530丈,城高3丈9尺、城墙外挖有深5尺、宽2尺的壕沟达630丈。设置有广海卫卫署和左、右、中、前、后5千户所分别驻扎在城内。图为广海卫城东门遗址(远景)。

- 广海,古称溽洲,宋元时期,朝廷在广海设立巡检司,负责沿海航路安全。明洪武20年即1387年,朱元璋迁广海巡检司于望头镇,以其地设置广海卫。图为广海卫城东门遗址(近景)。

- 灵湖古寺。又称灵湖寺,位于广海城东门外500米的象山。是台山最古老的一座寺宇。图为广海卫城东门外的灵湖古寺(旧貌)。

- 据清《新宁县志》记载:“灵湖寺立在广海城朝阳门处(东门),是台山最早的古寺。”山前一带,水积如湖,时称圣堂。因那里先有龙祠,后人便根据刘禹锡的名句“水不在深,有龙则灵”,将圣堂改称灵湖(明朝时湖已干涸,今已淤浅成田),寺也因此而得名。图为广海卫城东门外的灵湖古寺(新貌)。

- 广海澳东南洋面,为远洋船来往所经,从明、历清至今,是广州右岸重要的港口之一。宋朝朱彧撰《萍洲可谈》记,溽洲港设有“望舶”巡检司,望舶“谓之一望”(一望,指目力所及的距离)。从广州出海远洋的商船,到了溽洲,都要稍作停留告别;回来时经溽洲,则“相互庆贺,寨兵有酒肉之馈,并防护赴广州。”自古以来,此地一直是海防重要之地。

- 广海卫领新会所,是广东沿海诸卫之一。清道光《广东通志》卷一百二十四“新宁县”条引《大清一统志》:“广海卫在县西北十里。本新会县地,弘治中改属新宁。水师中军游击、守备驻扎所。”下辖香山千户所、新会千户所、新宁千户所、海朗千户所(在阳江东南)。

- 《大明一统志·广州府·公署》记载:“广海卫,在新会县南一百五十里海滨。洪武二十七年(1394年)建。”很清楚,广海卫是公署,时属新会县地。

- 广海卫初创时已有城墙,长530丈,城高3丈9尺、城墙外挖有深5尺、宽2尺的壕沟达630丈。设置有广海卫卫署和左、右、中、前、后5千户所分别驻扎在城内。

- 图为广海卫。明朝洪武二十年(1387),设置卫所,名广海卫:洪武二十七年(1394),为抵御外侮,建筑广海城,明洪武三十年(1397),指挥夏必振增筑,成为专门为广州港口设立的前沿卫所,清代继续沿用。反映了中国当时的对外贸易政策,是明代中国海上丝绸之路的重要遗址。

- 天后宫位于南湾紫花岗山下,又叫妈庙。是明朝末年(1638),为纪念林默娘,由广海民间集资兴建的。

- 旱龙船,汉族民间舞蹈。《太平广记》、《明皇杂录》中记载的唐代《旱船》,宋代的《旱龙船》,都是陆地上模仿水中划龙船之舞。《燕京岁时记》描述清代灯节《跑旱船》:“村童扮成女子,手驾布船,口唱俚歌,意在学游湖而采莲者。”清《北京走会》图所绘《旱船走会》中则有戏妆女子驾布船,旁有花脸梢公执竿作撑船状,并有四人伴奏。

- 现“天后宫”前后有两大殿,两边副厅有四间,后殿供奉天后圣母和四大金刚,两侧供奉十二金花夫人、观音菩萨,前殿两边供奉财神、德福、医灵公、地藏王等。

- 在清理出的城墙北端,有一个长方形向内突出的城垛,经测量其顶部南北残长12.5米,东西残宽11米,残高8.5米。该城垛面积较大,散落有破碎瓦片。距离这段墙南端20米外的城墙上,我们发现一个面积较小的城垛,该城垛5米见方,中间有一直径约1.3米的凹窝。周边散落较多黄、灰色布纹瓦片和灰色砖块。

- 图为城墙遗址清理前地貌。广海卫城城墙遗址以广海城朝阳门(又称东门)为中心,主要分布在朝阳门至南门的东侧一带,中间有断开,大部分依城面(土名)山势修建,有部分将山包在里边,这段城墙长约440米。此外,从朝阳门往北沿小山丘保留有一截,约10米长。城墙遗址最高点有溽洋台遗址,登高远眺,城内外尽收眼底。

- 图为城墙外遗址周边钻探。广海卫城城墙位于台山市广海镇广海城居委会,建于明朝早期。该城墙遗址总长约450米,现存两部分,以广海城朝阳门(又称东门)为中心,主要分布在朝阳门至南门的东侧一带,中间有断开,大部分依城面(土名)山势修建,有部分将山包在里边,这段城墙长约440米。

- 图为城墙外侧包边外墙。广海卫城城墙有内、外包边墙两重墙体。墙体内侧用比较规整的石料包边砌成内墙,包边石料保存较好,外墙用粗砂土夹石灰夯筑而成,即为俗称的“三合土”,质地极坚实,内含少量砖瓦碎块,石料包边与外墙中间夹夯土,为城墙主体。

- 图为城墙外侧保存状况。外墙用粗砂土夹石灰夯筑而成,即为俗称的“三合土”,质地极坚实,内含少量砖瓦碎块。

- 中国是瓷器之国,几千年的历史博大精深,从生产瓷器的那一天起,就有瓷片的产生,那时的人们在烧制瓷器时,往往会产生大量的残次品,而这些残次品的命运,就是被埋入地下。图为城墙内采集明代瓷片。

- 图为城内旧居民房旁堆积的明代城墙砖。广海卫城城墙作为卫城的主要组成部分,其建造年代最早应为明洪武二十七年(1394)。如今在广海郊外,仍能看到当年修建的,用来震慑倭寇、海盗的城墙、烽火台。

- 图为东门旁城墙夯土剖面。考古调查对东门南侧城墙的断面处,用刮铲清理了一段城墙夯土剖面,从剖面清断可瓣,城墙夯土上盖著一层深灰色砂士,自东向西呈状雄积,土质斑松,含大星粗砂及植物根系。