-

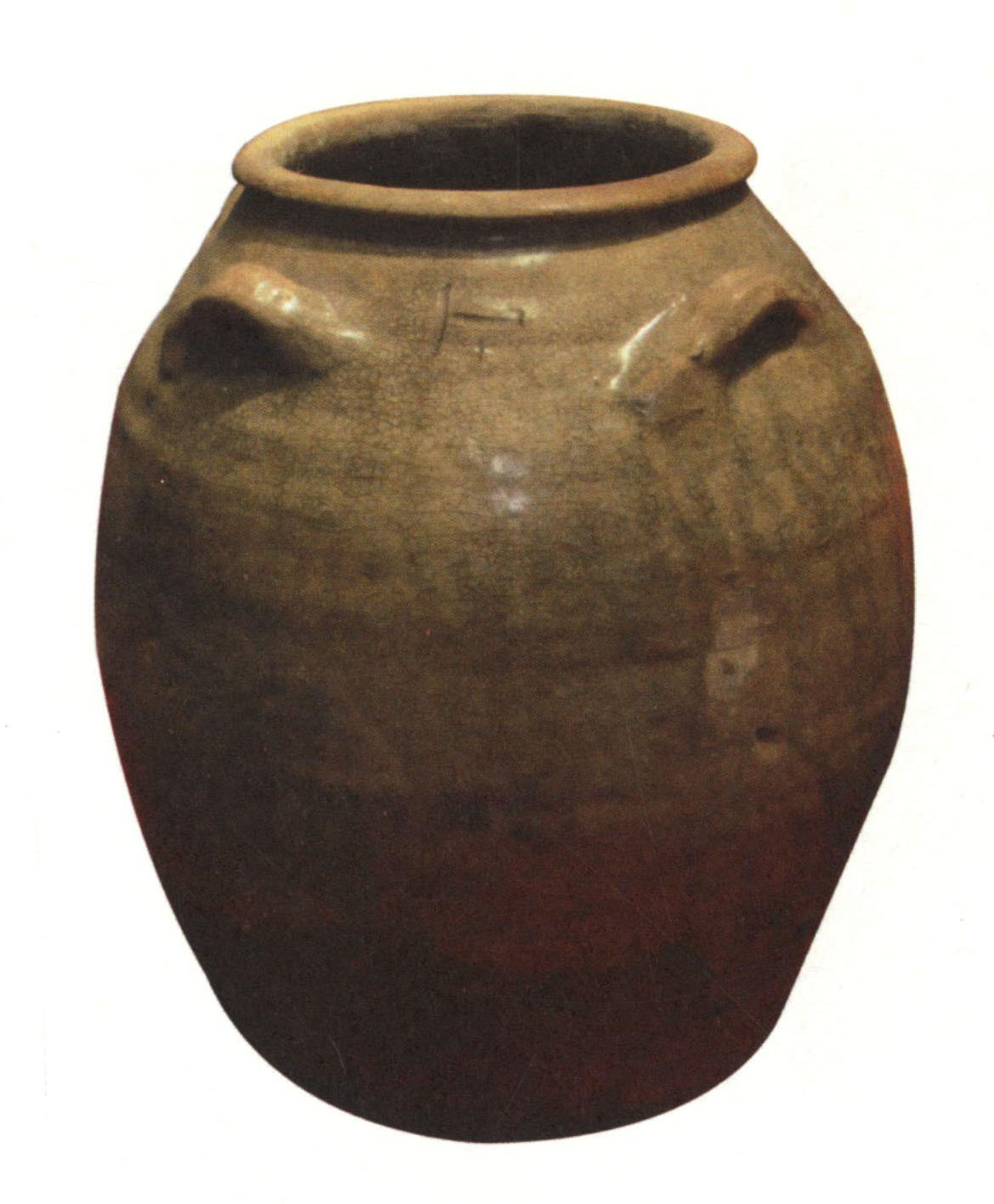

黑釉罐

-

黑石号装铅块的储物罐

-

黑石号的文物被打捞上船

-

黑石号的提梁壶(新加坡亚洲文明博物馆展品)

-

黑石号沉船储物罐(新加坡亚洲文明博物馆展品)

-

黑石号模型

-

黄氏大宗祠

-

鸡首壶

-

香炉1

-

领导考察官冲窑址

-

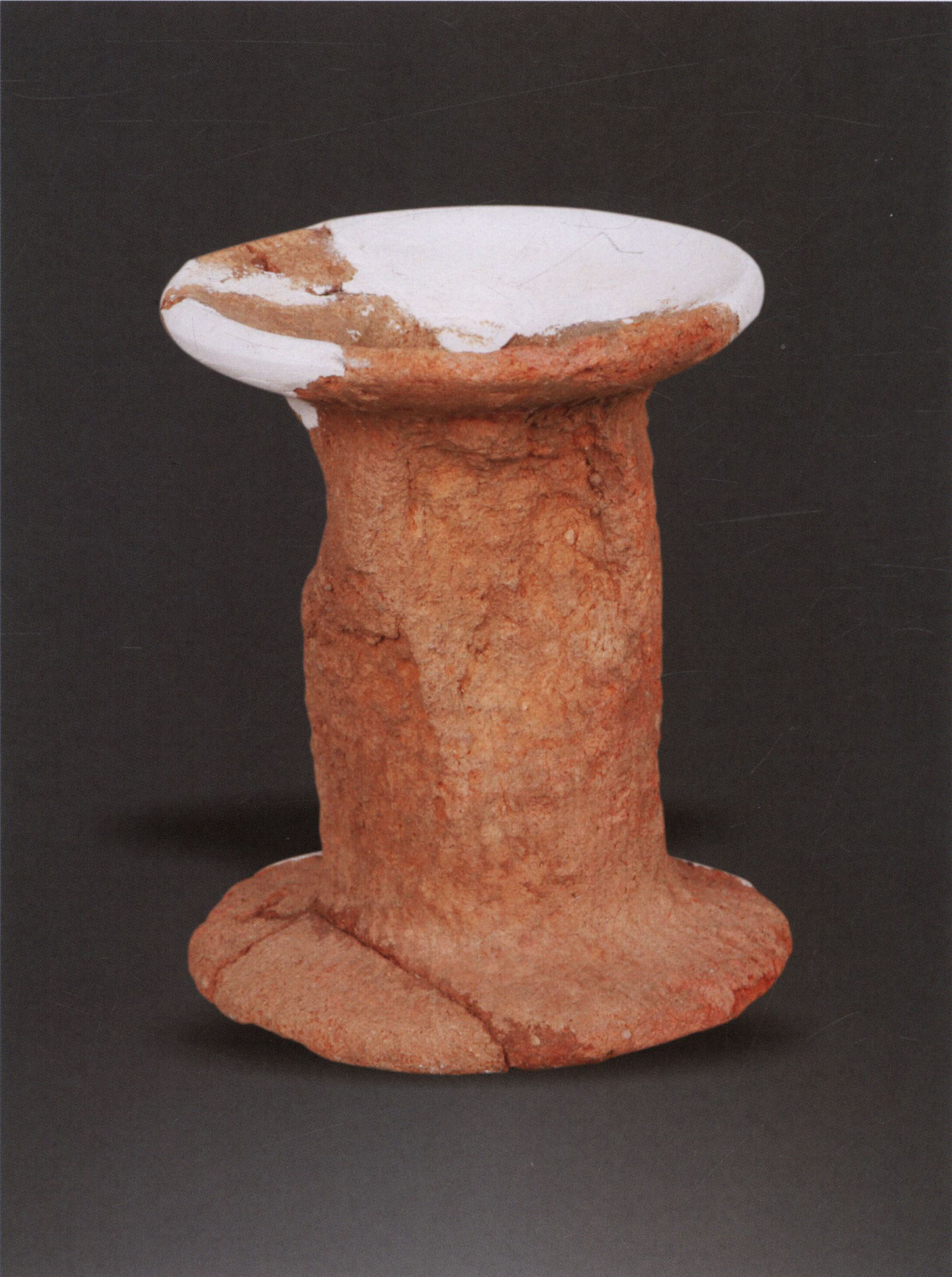

青釉豆

-

青釉罐4

-

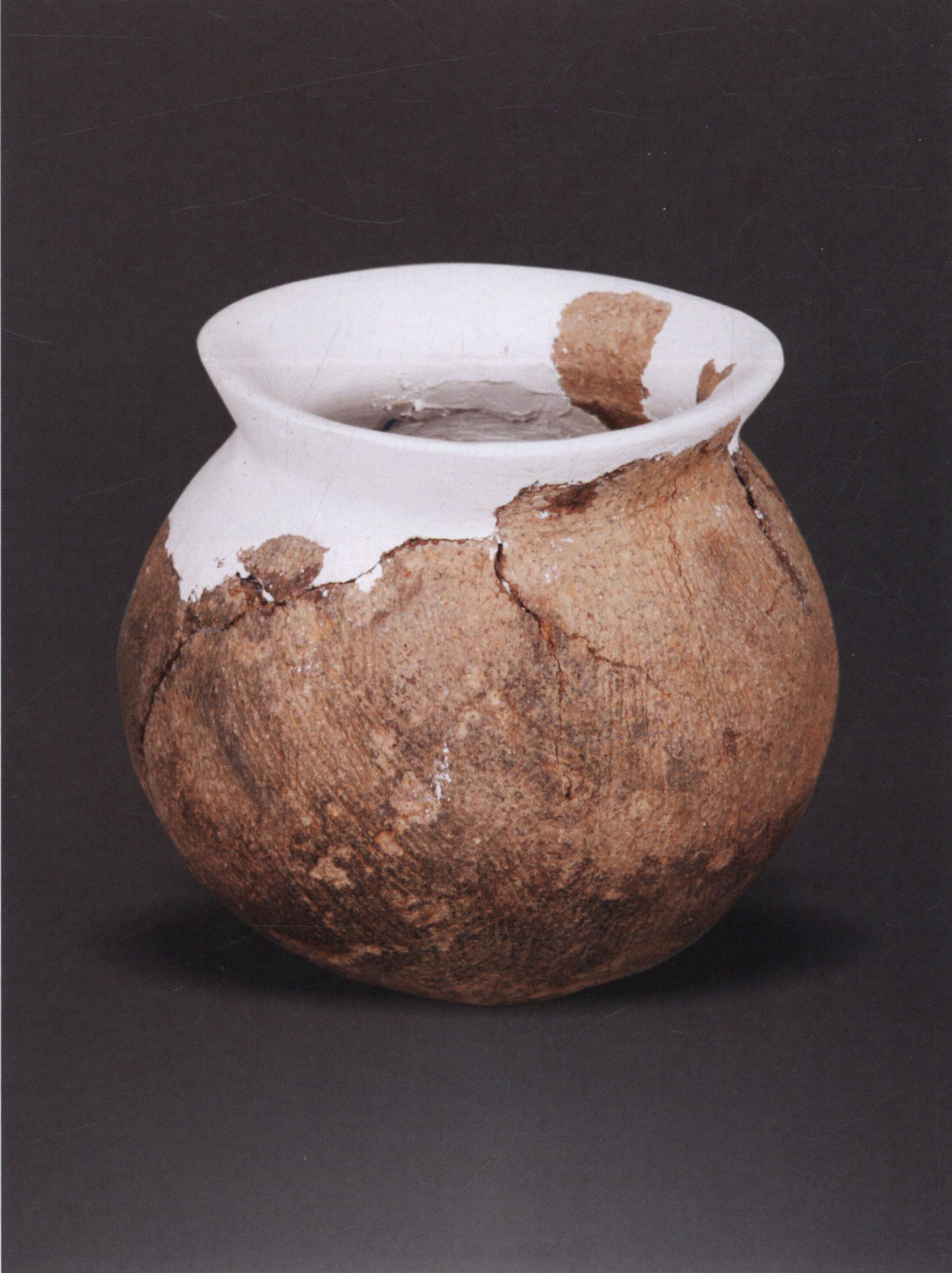

青釉罐3

-

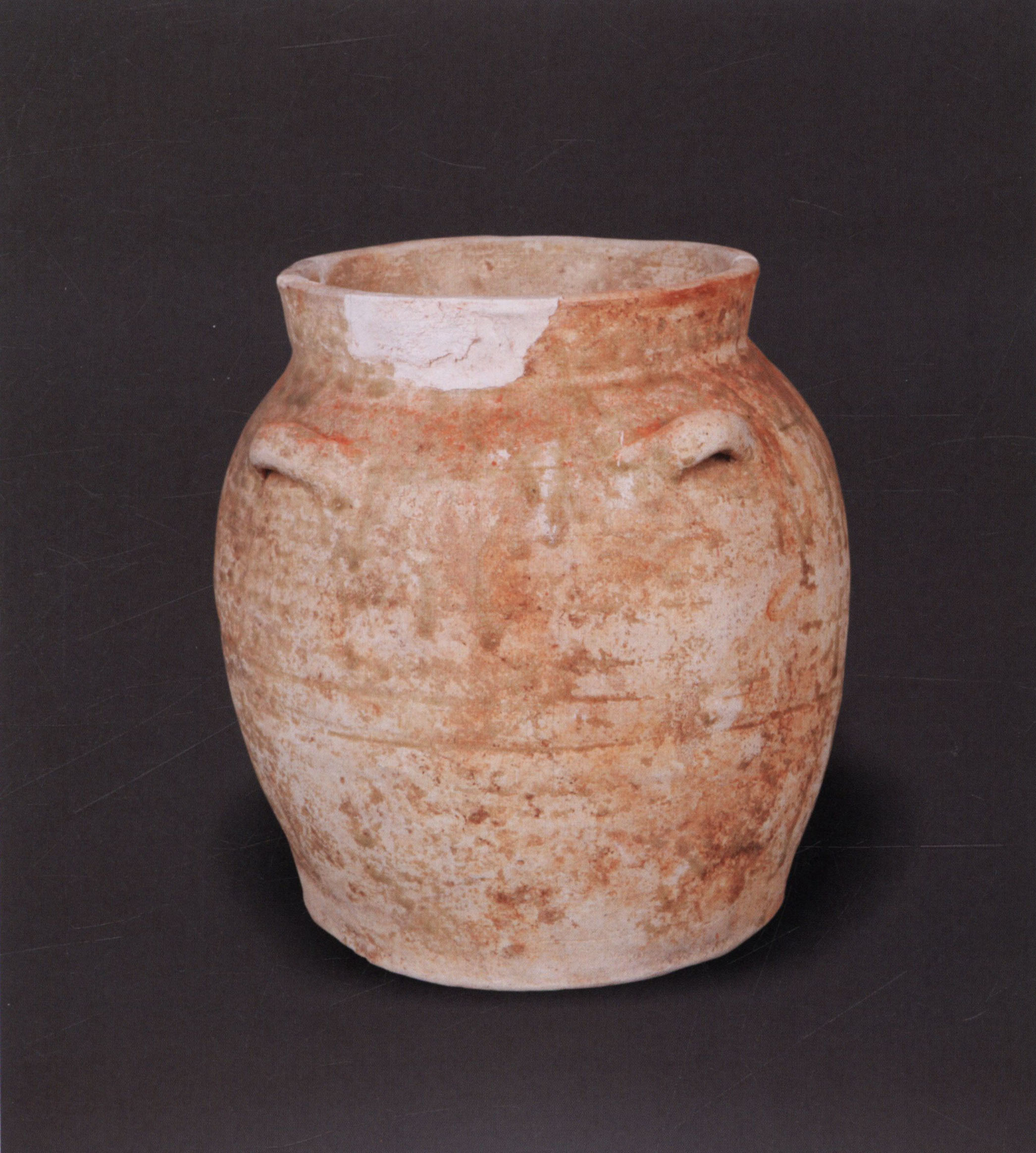

青釉罐2

-

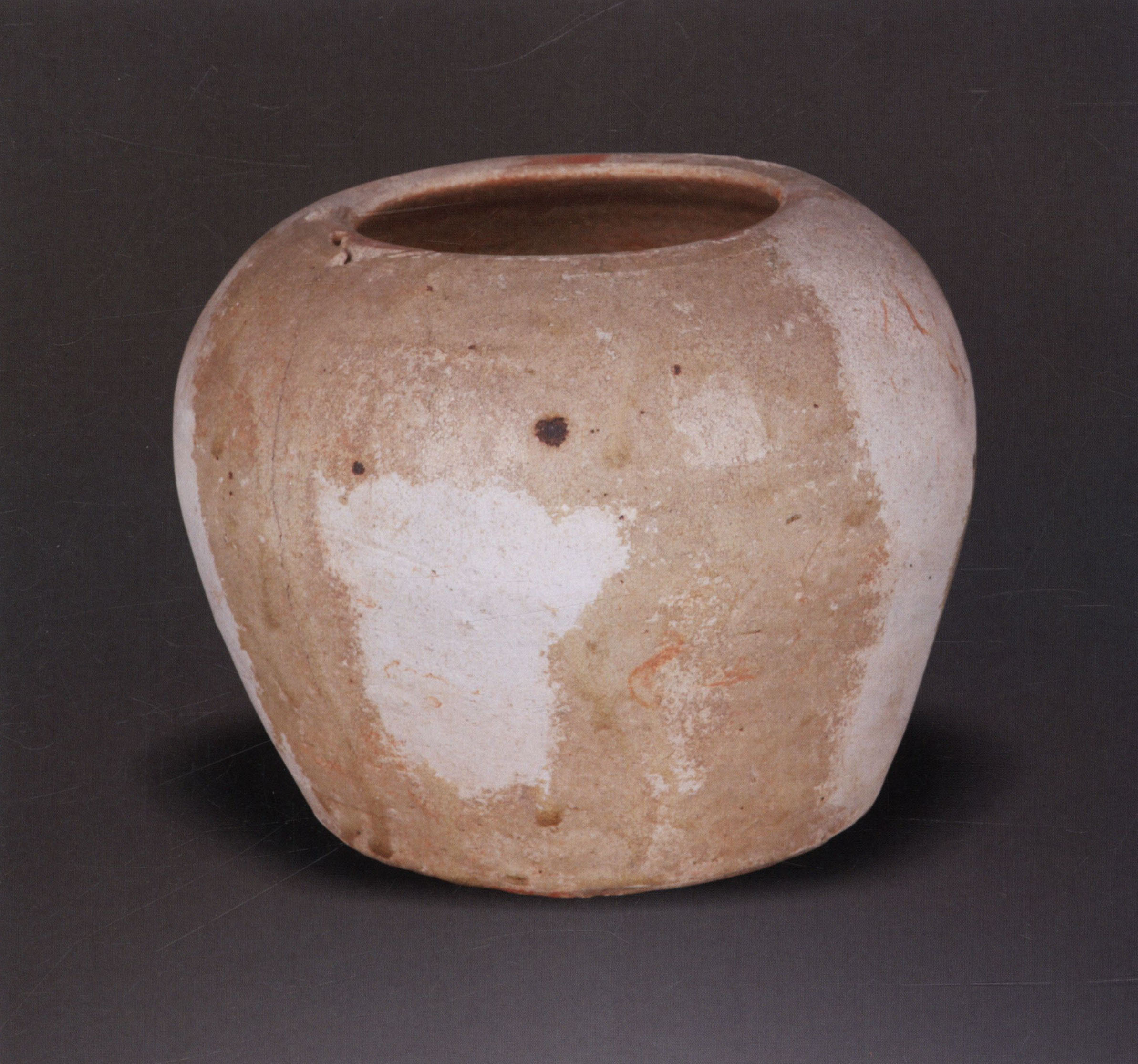

青釉罐

-

青釉簋

-

青釉碗的垫痕

-

青釉碗底

-

青釉碗2

-

青釉碗

-

青釉砚

-

青釉盘

-

青釉盆的刻字

-

青釉盆2

-

青釉盆1

-

青釉盆

-

青釉盂

-

青釉烛台

-

青釉折腰碗

-

青釉壶

-

青釉双耳盆

-

青花人物碟

-

陶钵

-

陶罐

-

陶瓷船

-

陶瓷碗碟

-

陶瓷盆钵

-

陶瓷壶

-

陶瓦

-

镂空金钱钵

-

镂空金钱纹盂

-

钻孔石

-

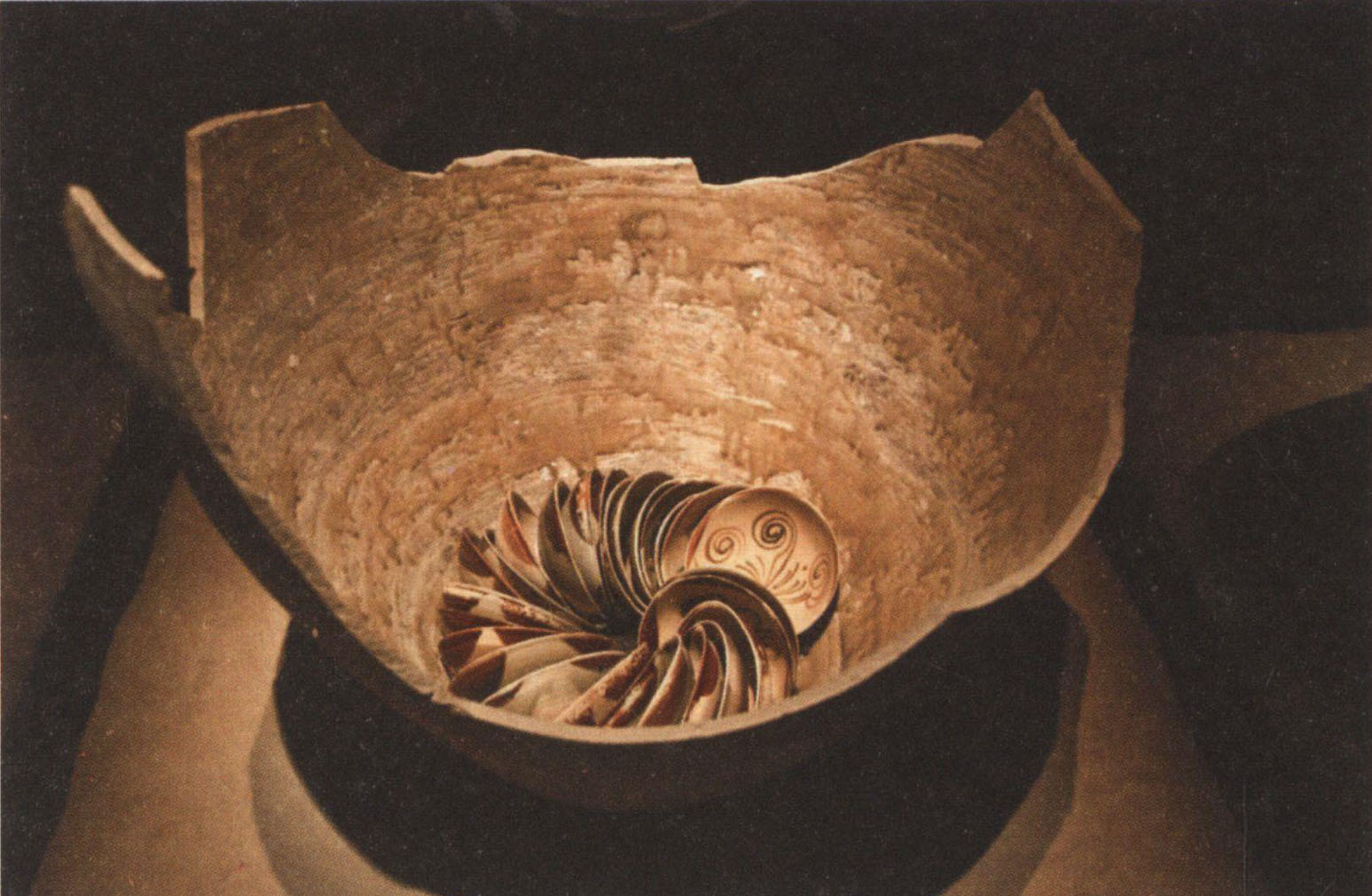

钵匣

-

鎏金银钗2

-

鎏金银钗

-

酱釉壶

-

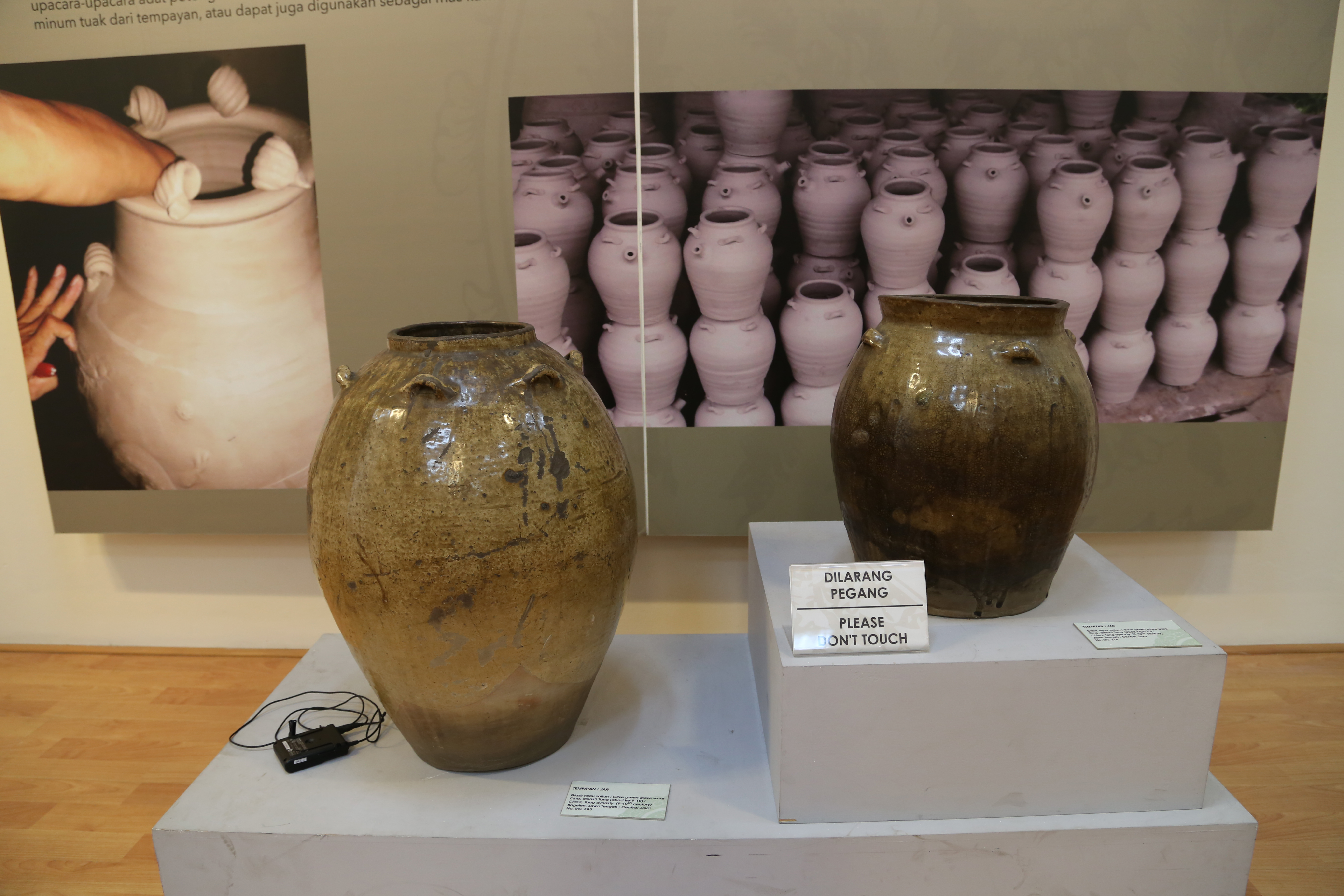

酱油罐

-

轮

-

越南出土的官冲窑陶瓷——青釉碗

-

越南出土的官冲窑陶瓷——四耳罐2

-

越南出土的官冲窑陶瓷——四耳罐1

-

菱形纹陶片

-

莫大湾窑址采集的标本

-

莫大湾窑址图片

-

网纹陶片

-

网坠

-

簋

-

管状器

-

稳虎会长(Dr. Boedi Mranata)收藏的带流四系罐

-

碗碟山遗物点钻探工作照

-

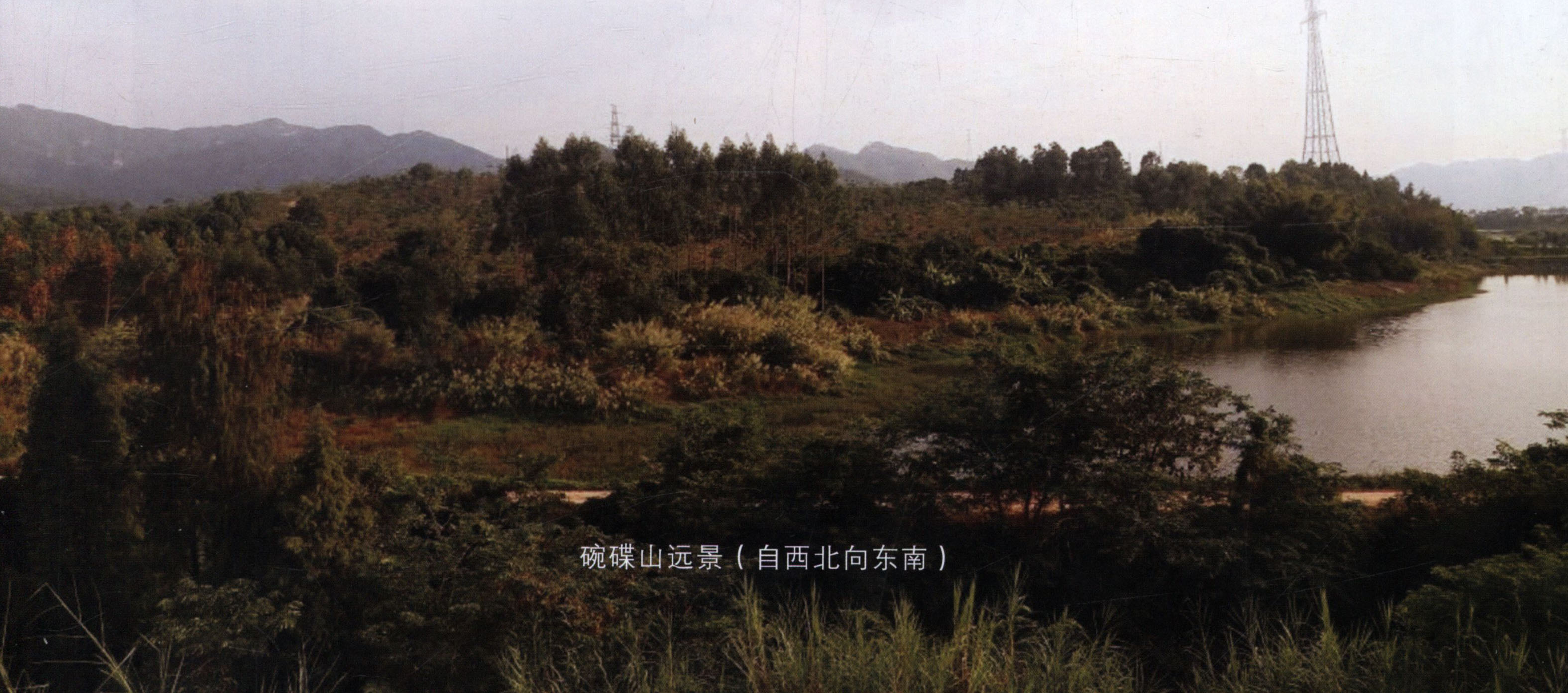

碗碟山远景(自西北向东南)

-

碗碟山周边环境2

-

碗碟山周边环境

-

碗心的青釉2

-

碗心的青釉1

-

石锛2

-

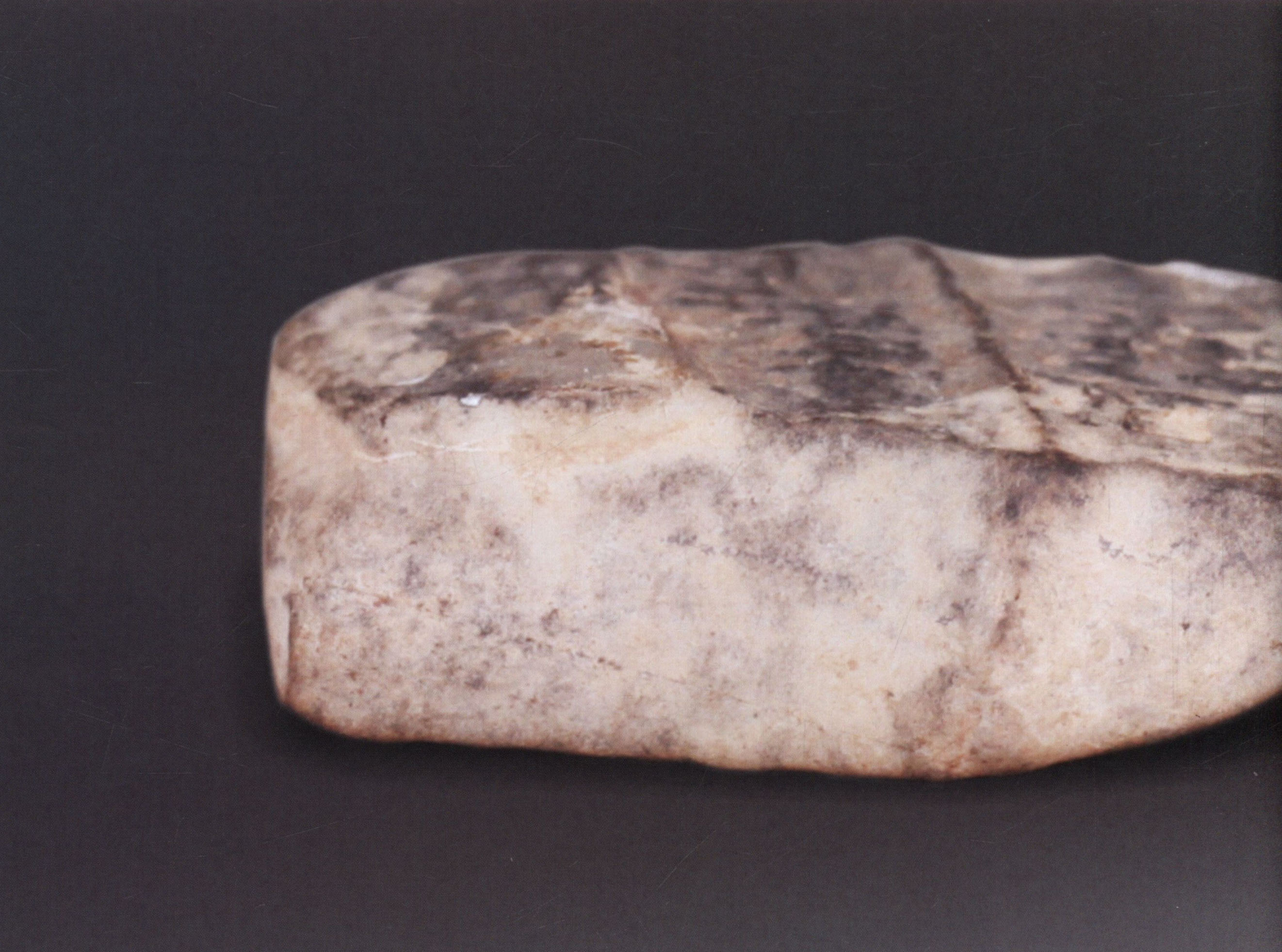

石锛

-

石钻

-

石网坠4

-

石网坠3

-

石网坠2

-

石网坠

-

石箭镞

-

石坠

-

石凿

-

炮台岗遗址

-

炮台山沙丘遗址3

-

炮台山沙丘遗址2

-

炮台山沙丘遗址

-

温壶

-

泰国出土的官冲窑青瓷照片 (3)

-

泰国出土的官冲窑青瓷照片 (2)

-

泰国出土的官冲窑青瓷照片 (1)

-

泥质陶罐

-

水波纹陶片

-

水下遗物点图

-

枕头山遗物点远景

-

枕头山断崖裸露的遗物

-

枕头山断崖剖面

-

有肩石锛2

-

有肩石锛

-

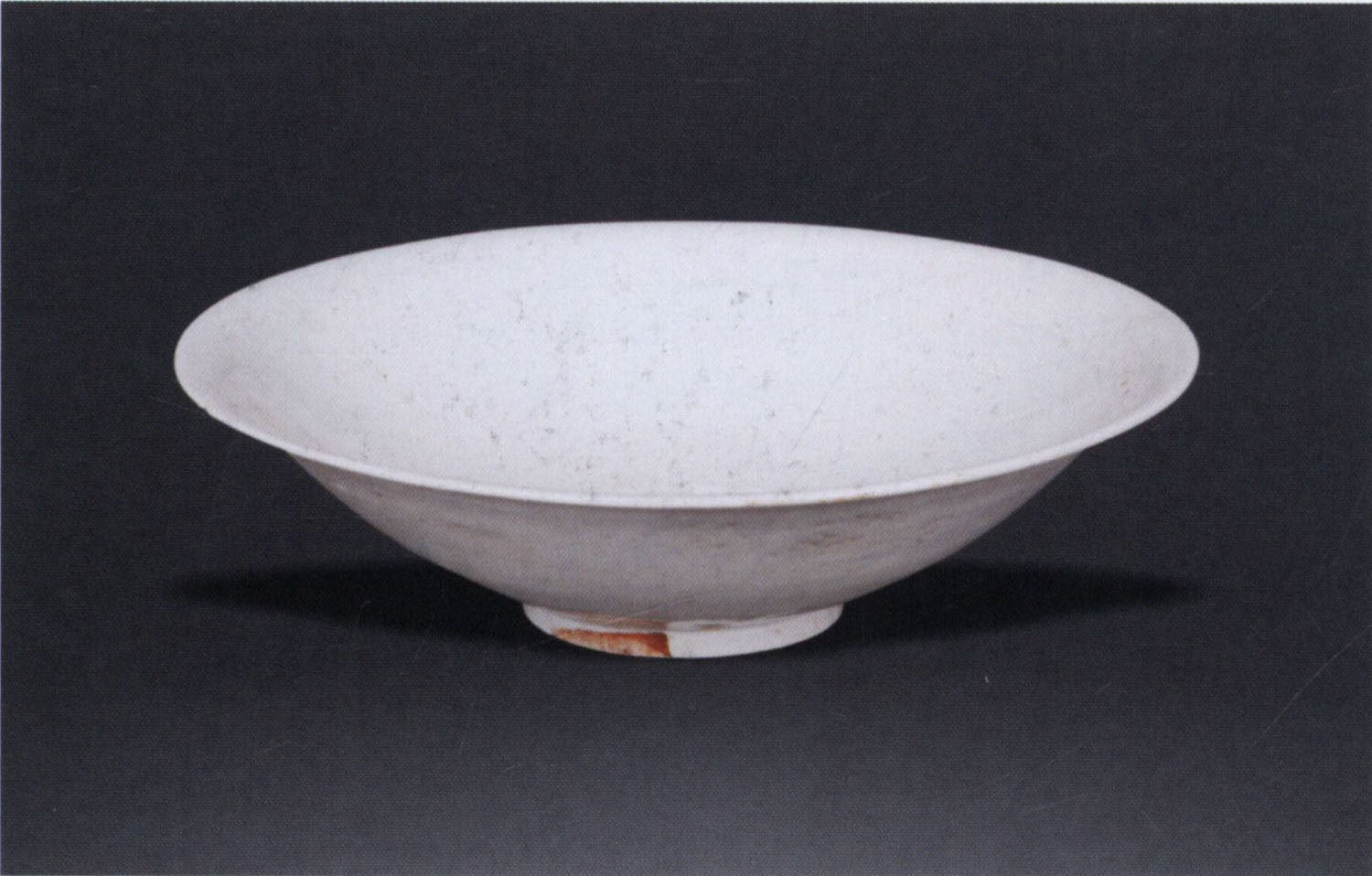

景德镇窑青白釉印花卉纹葵口盘

-

方格纹陶片

-

新会电视台拍摄官冲窑纪录片3

-

新会电视台拍摄官冲窑纪录片2

-

新会电视台拍摄官冲窑纪录片1

-

新会博物馆官冲窑展览5

-

新会博物馆官冲窑展览4

-

新会博物馆官冲窑展览3

-

新会博物馆官冲窑展览2

-

新会博物馆官冲窑展览1

-

支座2

-

支座

-

提梁壶

-

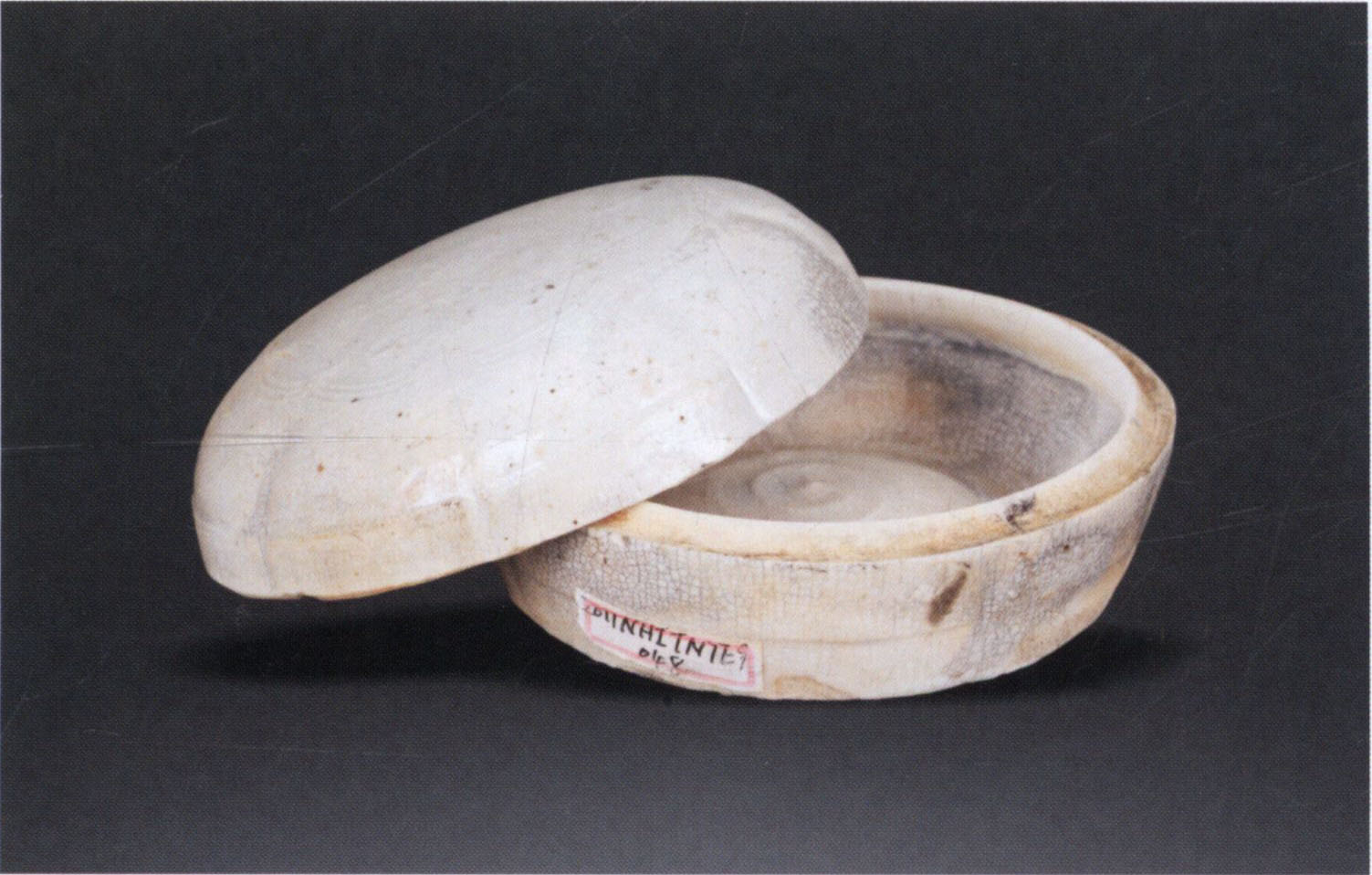

德化窑青白釉印花卉纹粉盒

-

德化窑白釉刻划花大碗

-

崖门口出水陶瓷

-

实地查看新会官冲窑址

-

官冲窑陶俑

-

官冲窑除草

-

官冲窑采集瓷片2

-

官冲窑采集瓷片

-

官冲窑遗址出土的温酒壶

-

官冲窑遗址出土的注壶

-

官冲窑遗址出土的匣钵

-

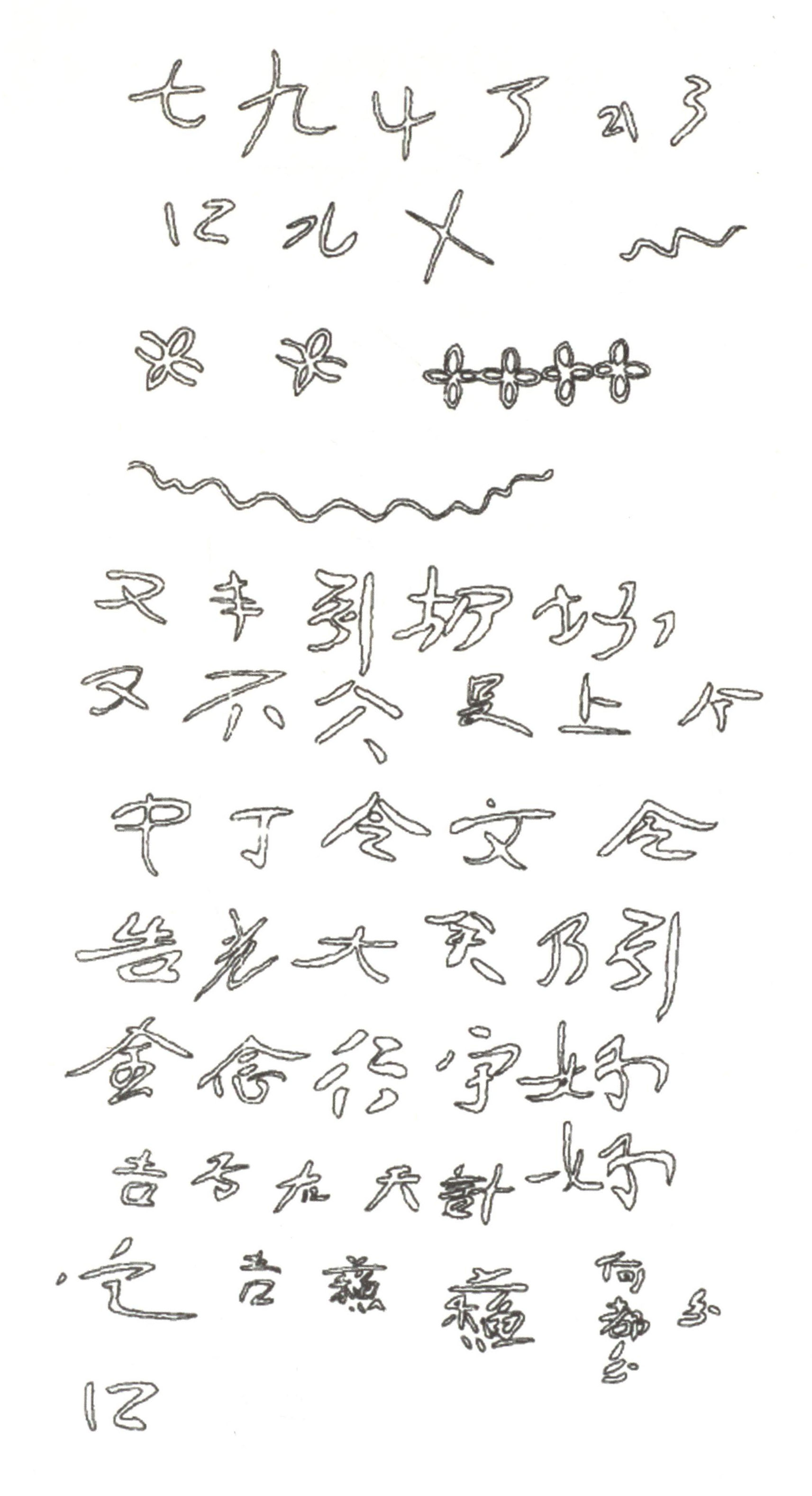

官冲窑遗址出土器物上的刻划符号、文字及纹饰摹本

-

官冲窑遗址

-

官冲窑西侧潭江及其河漫滩

-

官冲窑窑炉遗址指示牌

-

官冲窑窑炉遗址3

-

官冲窑窑炉遗址2

-

官冲窑窑炉遗址

-

官冲窑址简介

-

官冲窑址文物保护石碑

-

官冲窑址出土提梁壶

-

官冲窑址Ⅲ区鱼塘钻探出的白泥

-

官冲窑址

-

官冲窑四系青釉罐(新会博物馆藏)

-

官冲窑4号遗物点核心区域远景

-

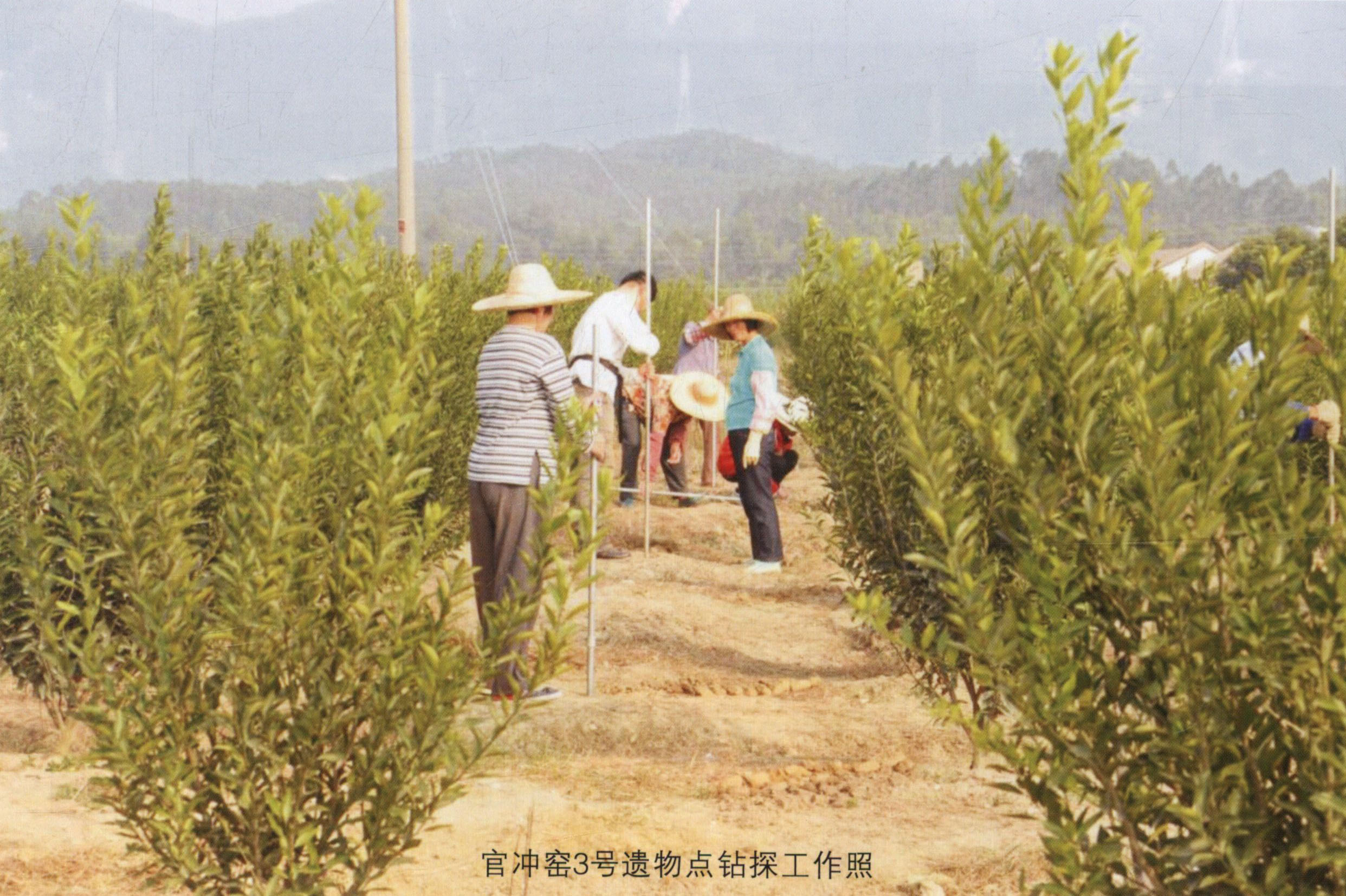

官冲窑3号遗物点钻探工作照

-

官冲窑3号遗物点远景

-

官冲窑3号遗物点地表散落瓷片

-

官冲唐窑石碑

-

外伶仃岛海域出水的官冲窑陶瓷——青釉碗(珠海市博物馆藏)

-

外伶仃岛海域出水的官冲窑陶瓷——四耳罐(珠海市博物馆藏)

-

垫烧座

-

垫烧器2

-

垫烧器

-

圆圈条纹印陶片

-

国家申遗专家郭旃到官冲窑调研

-

四眼器

-

器盖1

-

器盖

-

器座3

-

器座2

-

器座

-

唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷残片

-

唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——提梁壶

-

唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐4

-

唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐3

-

唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐2

-

唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐1

-

各式青釉罐

-

叶状纹陶片

-

印尼国家博物馆的青釉罐2

-

印尼国家博物馆的青釉罐

-

印尼古董店的官冲窑青釉罐2

-

印尼古董店的官冲窑青釉罐

-

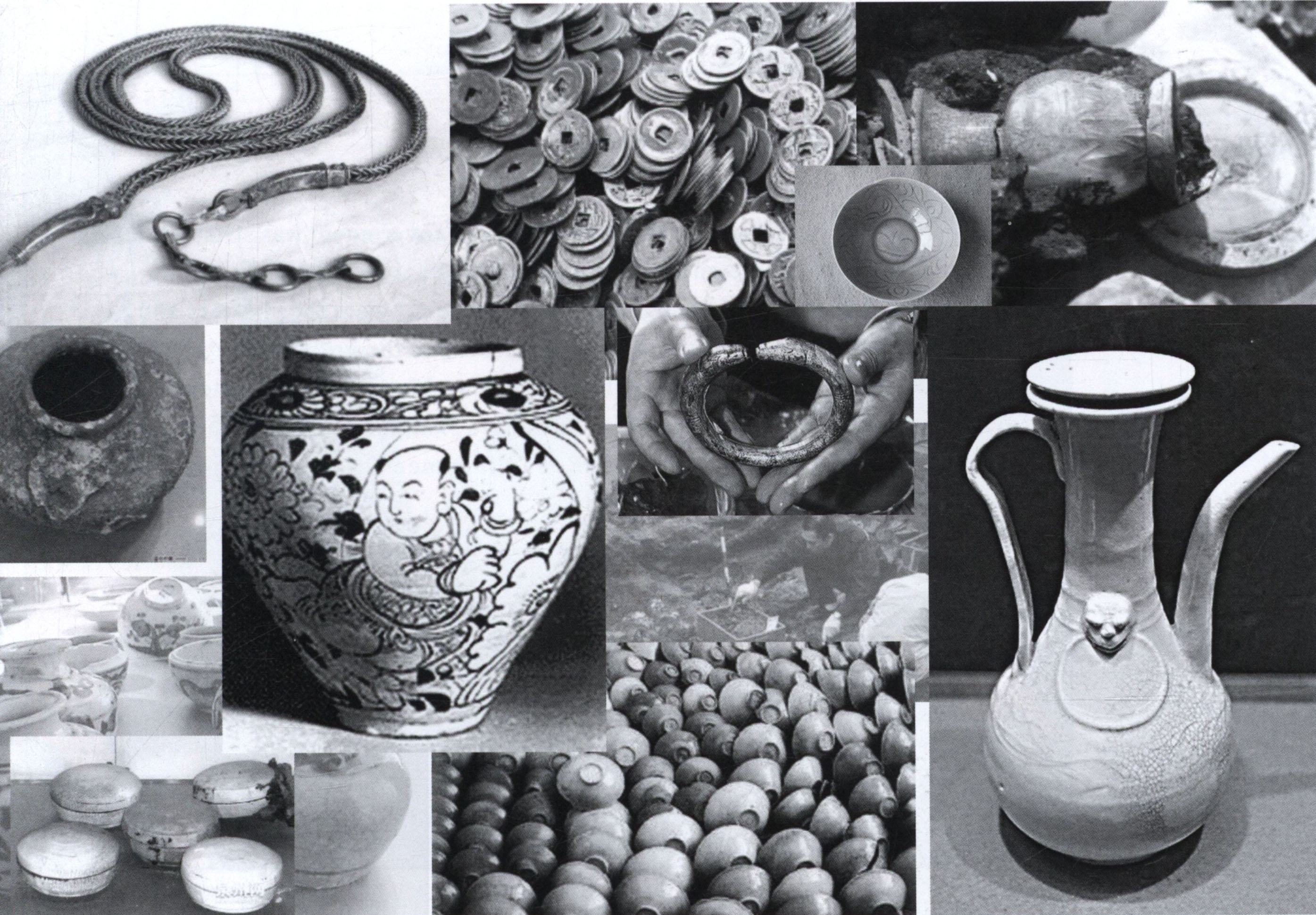

南海一号考古出水文物

-

单耳杯

-

单把杯

-

刻字4

-

刻字3

-

刻字2

-

刻字1

-

出土陶瓷

-

下沙遗址2

-

下沙遗址

-

97年清理之后的61Y1窑

-

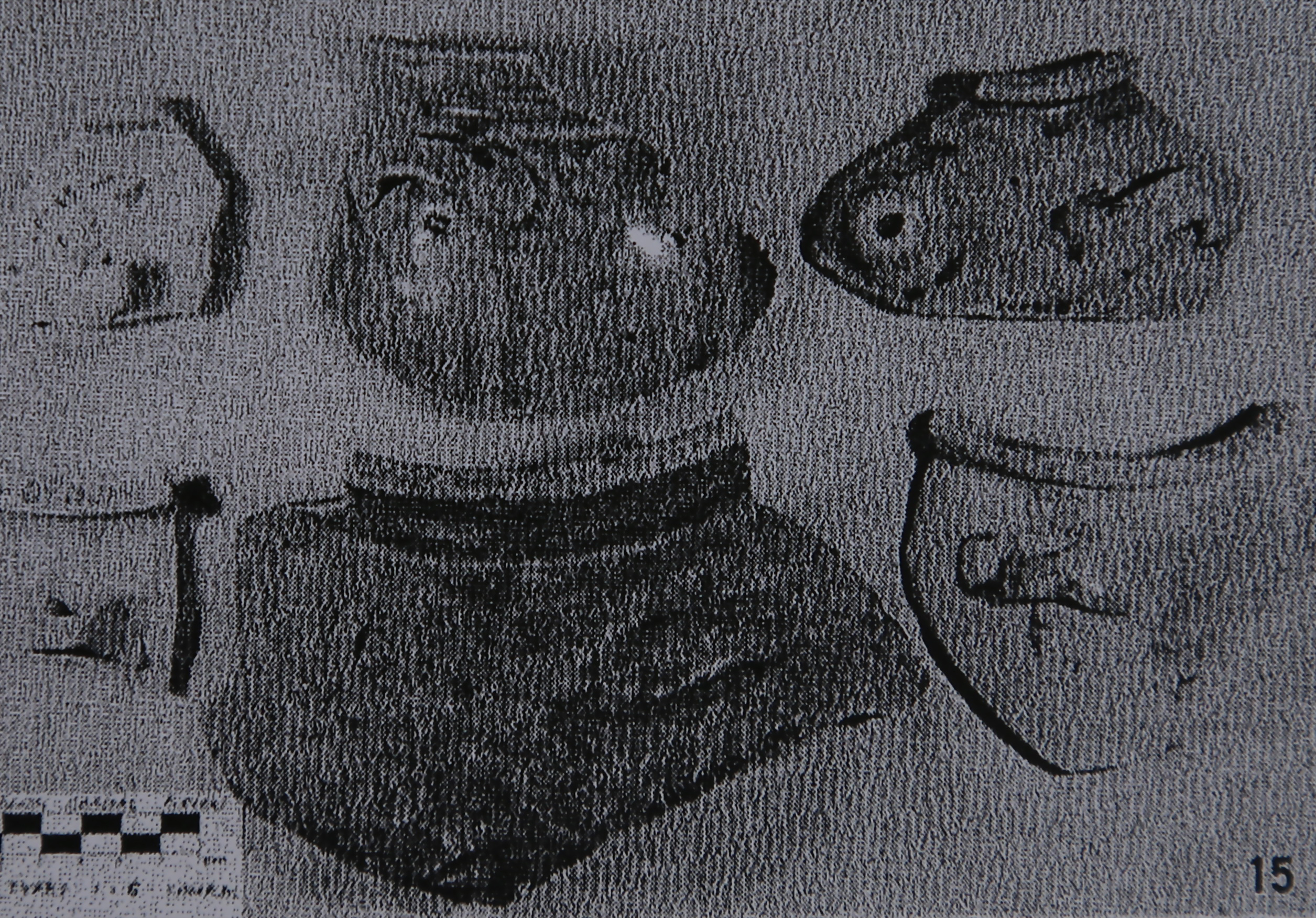

97Y4窑平、剖面图

-

97Y4窑

-

97Y3窑平、剖面图

-

97Y2窑线图

-

97Y2窑

-

97Y1窑室平、剖面图

-

97Y1窑

-

61Y1窑(97年再次清理)

-

61Y1窑室结构平、剖面图

-

2016年林亦秋在北京的首发式合影照片2

-

2016年林亦秋在北京的首发式合影照片

-

2016年尼古来捐赠黑石号青釉罐给新会博物馆

-

2016年尼古来捐赠给新会博物馆的黑石号青釉罐

-

2016年在新加坡拍摄黑石号沉船文物2

-

2016年在新加坡拍摄黑石号沉船文物

-

2016年在印尼国家博物馆拍摄情形

-

2015年海丝江门站2

-

2015年海丝江门站1

-

2014年海丝调查1

-

2014年海丝调查 3

-

2014年海丝调查 2

-

2006年官冲窑址县保标志碑

-

2003年祼露的唐代文化层

-

2003年砌砖保护61Y1窑后壁

-

2003年在窑址东侧挖排水沟

-

2001年文物调查

-

2001年加建窑址西侧石堤

-

1998年在崖门海口出水的青釉碟

-

1997瓦片岩T101和T102探方

-

1997年考古发掘现场

-

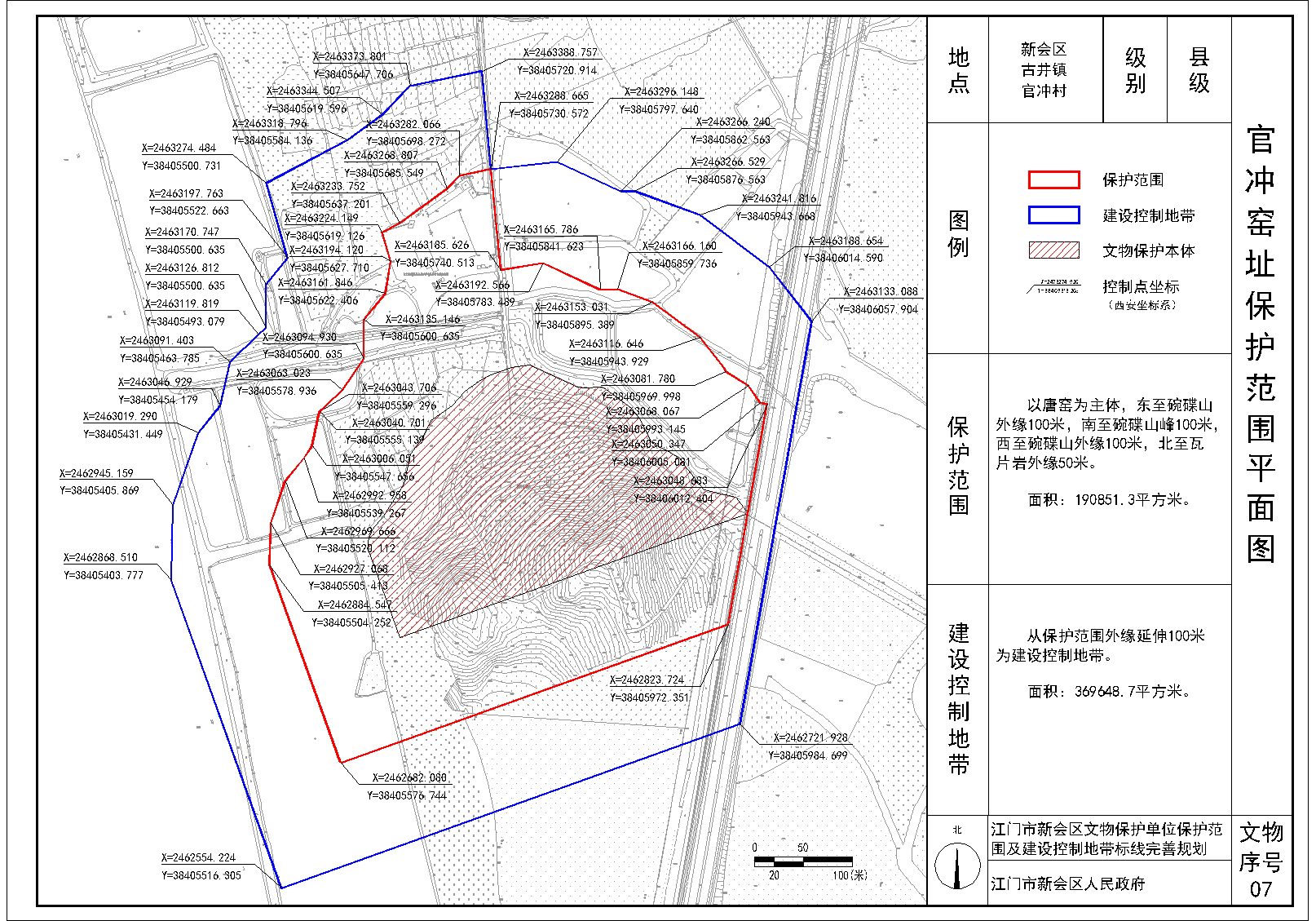

1997年政府规定窑址保护范围和控制地带

-

1997年官冲窑发掘2

-

1997年官冲窑发掘

-

1977年出水陶瓷(省博藏) (3)

-

1977年出水陶瓷(省博藏) (2)

-

1977年出水陶瓷(省博藏) (1)

-

1961年负责发掘的曾广亿(右一)

-

1961年发掘出土的官冲窑文物

-

1957四耳盆

- 黑釉是古代瓷器釉色之一,釉面呈黑色或黑褐色。黑釉主要呈色剂为氧化铁及少量或微量的锰、钴、铜、铬等氧化着色剂。黑釉釉料为石灰釉和石灰碱釉两大类。

- 图为黑石号装铅块的储物罐。“黑石号”打捞文物陶瓷制品多达67000多件,这个储物罐是其中的一件。

- 图为黑石号的文物被打捞上船。“黑石号”沉船在1999年被成功打捞,发现的的陶瓷制品多大67000多件,其中98%是中国陶瓷。

- 图为黑石号的提梁壶。为新加坡亚洲文明博物馆展品。

- 图为黑石号沉船储物罐。为新加坡亚洲文明博物馆展品。

- 图为黑石号模型。黑石号是指1998年德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域一块黑色大礁岩附近发现了一艘唐朝时期的一艘沉船,又名为“Belitung”。

- 朗坡黄氏大宗祠位于古井镇洲朗村,始建于清朝光绪年间,历史悠久,规模宏大,古朴肃穆,是新会区文物保护单位。该宗祠坐东南向西北,三路三进,由中路及两厢建筑组合而成,宽31米,进深94米,占地面积3513平方米,通高约10.8米。

- 因壶嘴作鸡首状而得名。是西晋至唐流行的一种瓷壶。西晋时器形较小,圆腹,肩部贴一鸡首,小而无颈。壶嘴有的可通,有的是实心,壶肩部有系,小平底。

- 香炉是香道必备的器具,(西关铜艺)香炉是华人民俗、宗教、祭祀活动中必不可少的供具。历代使用的香器包含博山炉、手炉、香斗、卧炉、香筒等不同形制的香炉,以及熏球、香插、香盘、香盒、香夹、香铲、香匙、香筒及香囊等配套器具。

- 官冲窑为研究当时新会陶瓷手工业发展提供大量实证,是唐代新会手工业发展和海外贸易开发的宝贵史料,具有很高的文物价值。

- 唐代,青釉烧制进一步成熟,日臻完美,被盛赞为“千峰翠色”。宋代时创烧的粉青和梅子青状如青玉,将青釉瓷器推向巅峰。明清之际,永乐朝的翠青、冬青(即东青),雍正朝的粉青、豆青等均色调匀净,苍翠欲滴,并出现了众多名贵的品种。

- 图为青釉罐。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,敛口,浅弧腹,平底,内外施青黄釉,底部露胎。

- 图为青釉罐。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,侈口,折沿,束颈,溜肩,肩部有四横耳,垂弧腹、底部内凹,内外施青白釉,底部露胎。

- 青釉是我国使用最早,延用时间最久,分布最广的一个釉种,它的发明是与我国瓷土矿大都含有一定量的铁矿的现象相一致的。

- 罐,又叫罐子,是盛东西用的大口器皿,多为陶瓷制品。现在也多用玻璃制成,具有密封效果,用于储藏食物的罐子。

- 簋,指古代青铜或陶制盛食物的容器,也是重要的礼器,在祭祀和宴飨时,它和鼎配合使用,敞口、束颈、鼓腹、双耳,该文字在《周礼·舍人》和《易·损》等文献均有记载。

- 考古发现和史料记载,最早的瓷碗是原始的青瓷制品,基本形状为大口深腹平底,使用于商周至春秋战国时期。以后随着时代的演进,制瓷工艺的逐步改善以及人们的审美和实用要求的提高,碗的形状、纹饰、质量也越来越精巧,使用分工也越来越具体多样,如饭碗、汤碗、菜碗、茶碗等。

- 碗作为人们日常必需的饮食器皿,碗的起源目前不可考证,不过可追溯到新石器时代泥质陶制的碗,其形状与当今无多大区别,即口大底小,碗口宽而碗底窄。下有碗足,高度一般为口沿直径的二分之一,多为圆形,极少方形。

- 图为青釉碗。清(公元1636一1912年),2006年新会炮台岗遗址出土。口沿残,敞口微敛,方唇,斜直腹下收,圆足,内底微凹,内壁口沿施一周酱绿釉,其他均未施釉,灰胎,轮制。口径13.1厘米,底径5.1厘米,通高4.0厘米。

- 图为青釉碗。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,敞口,浅弧腹,饼足,碗内外施青黄釉,腹部中部以下未及釉。

- 砚,也称“砚台”。中国传统文房用具,始于汉代。文房四宝之一。以笔蘸墨写字,笔、墨、砚三者密不可分。砚虽然在“笔墨纸砚”的排次中位居殿军,但从某一方面来说,却居领衔地位,所谓“四宝”砚为首,这是由于它质地坚实,能传之百代的缘故。

- 图为青釉盘。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,敞口,浅弧腹,平底,灰白胎,通体施青黄釉。

- 青釉介绍:青釉包括豆青、东青、粉青、仿龙泉釉。宋代的粉青、梅子青如同青玉,色泽与质感之美达到顶峰。明清之际,永乐朝的翠青、冬青(即东青),雍正朝的粉青、豆青等均色调匀净,苍翠欲滴,烧制水平已臻于炉火纯青的境界,出现了很多名贵品种。

- 指用来盛放物品的钵状容器,因其形状要比钵大,故而称为盆。盆与碗的本质区别在于,盆的边缘比内壁要厚,而碗的边缘较内壁要薄。

- 青釉是一种含铁量在百分之一到百分之三之间的釉水,经过高温还原焰烧制而成,呈现出青绿色泽的一种釉色。青釉是我国最早的颜色釉。其源头可以追溯到商周时期的陶器。

- 图为青釉盆。一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,口微敛,斜直腹,平底,内外施青黄釉,外釉不及底,釉面有光泽。

- 图为青釉盂。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,敛口,弧腹,宽圆饼足,灰白胎,内外施青黄釉,内壁施釉不及底。

- 图为青釉烛台。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,上部为两层盘形盏拖,下部为节状高圈足,底略残,灰白胎,外施青釉。

- 图为青釉折腰碗。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,侈口,直腹,腹下部折腰斜直下收,底有圈足,碗内外施青黄釉,碗内有一圈弦纹。

- 图为青釉壶。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,喇叭形口,口沿已残,短圆颈,圆条形执柄,球形腹,小平底,肩部有四横耳和一短圆流嘴,内外施青黄釉,底部露胎。

- 图为青釉双耳盆。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,口微敛,斜直腹,平底,上腹部有两横耳,盆内外施黄釉。

- 图为青花人物碟。清(公元1636一1912年),2006年新会炮台岗遗址出土。口沿已残,方唇,卷沿。浅弧腹下收,圆足,施青釉,圈足未及釉,外壁饰“蝙蝠”青花纹饰,内底饰人物青花纹饰,灰胎,轮制。口径19.0厘米,底径18.8厘米,通高3.4厘米。

- 图为陶钵。新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,夹砂灰陶,敞口,圆底,素面,口沿下有两个圆孔。

- 图为陶罐。新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,夹砂灰陶,侈口,圆腹,圆底,腹至底部饰不规则绳纹。

- 凡是用陶土和瓷土这两种不同性质的粘土为原料,经过配料、成型、干燥、焙烧等工艺流程制成的器物都可以叫陶瓷。

- 陶瓷是以天然粘土以及各种天然矿物为主要原料经过粉碎混炼、成型和煅烧制得的材料的各种制品。以前人们把用陶土制作成的在专门的窑炉中高温烧制的物品称作陶瓷,陶瓷是陶器和瓷器的总称。

- 钵,是洗涤或盛放东西的陶制的器具,形状像盆而较小的一种陶制器具,用来盛饭、菜、茶水等。

- 陶壶是指某种材质制作而成的壶。陶壶灰白色泥质陶,外表饰褐陶衣。口微侈,高领,鼓腹,圈足略外撇。

- 陶瓦,清(1636-1912年),2006年新会炮台岗遗址出土。素面无釉,用于房子的屋顶。通长18.1厘米,通宽9.0厘米,通高5.4厘米。

- 图片为镂空金钱钵。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,敛口,溜肩,鼓腹,腹部有一圈镂空的铜钱状图案,腹下部渐收,饼足,通体施青白釉。

- 图为镂空金钱纹盂。盂是中国古代一种盛液体的器皿。

- 图为钻孔石。新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,石器中上部钻一圆孔,是新石器时期人们用于佩戴的饰品。

- 匣钵,是用耐火泥料制成的各种规格的圆钵,经高温焙烧而成。各种瓷坯,均须先装入匣钵,然后才装进窑炉焙烧。在烧制陶瓷器过程中,为防止气体及有害物质对坯体、釉面的破坏及污损,将陶瓷器和坯体放置在耐火材料制成的匣钵中焙烧。

- 图为鎏金银钗。银质,钗头鎏金,呈花瓣形。

- 图为鎏金银钗。宋(公元960年一公元1279年),出土于台山台城花石山游泳池。

- 图为酱釉壶。清(1636-1912年),2006年新会炮台岗遗址出土。口沿残,侈口,卷折沿,尖圆唇,折肩,斜直腹下收,平底微四,肩部对称条形钮一对,条形执手与壶嘴对称,执手细小,壶嘴短小,较直,施酱釉未及底,灰白胎,轮制与手制兼并,口径3.6厘米,底径8.0厘米,通高9.4厘米。

- 图为酱釉罐。清(1636-1912年),2006年新会炮台岗遗址出土。平折沿,侈口,束颈,鼓腹下收削圈足,颈部对称塑羊头对。施酱釉,内壁、外底未及釉,有脱釉现象,内外均见数周轮制痕迹,灰胎,轮制与手制兼用。口径10.0厘米,底径5.9厘米,通高6.5厘米。

- 官冲窑址,位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山,始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋停烧。

- 青釉碗,直口,弧腹,饼底。内施满釉,外施青釉至下腹部,釉色温润。胎色灰白,质地坚硬。图为越南出土的官冲窑陶瓷——青釉碗。

- 官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。器物肩部和足底部,发现较多的刻划符号和文字,其他装饰花纹少见。图为越南出土的官冲窑陶瓷——四耳罐。

- 官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。器物肩部和足底部,发现较多的刻划符号和文字,其他装饰花纹少见。图为越南出土的官冲窑陶瓷——四耳罐。

- 图为菱形纹陶片,新石器时代晚期(公元前5000-前2000年)。出土于台山赤溪北碉楼山,夹砂褐陶,表面施菱形纹和竖条纹,两种纹饰呈相间的方式分布。

- 标本是动物、植物、矿物等实物,经过各种处理,令之可以长久保存,并尽量保持原貌,藉以提供作为展览、示范、教育、鉴定、考证及其它各种研究之用。图为莫大湾窑址采集的标本。

- 江门配合国家文物局水下文化遗产保护中心连续三年开展川岛水域专项考古调查研究;对大洲湾遗址与新地村天主教堂遗址进行了主动考古发掘;对上川岛重点疑似遗址进行了考古调查,在紧邻大洲湾遗址的莫大湾,发现大量明代中晚期青花瓷残片和3座古代窑址,不断完善台山海丝申报文本。

- 网纹陶片,新石器时代(公元前5000一前2000年),出土于台山赤溪北碉楼山,夹砂灰陶,表面施网纹,也称为网格纹,是新石器时期常见的一种纹饰。

- 陶网坠是指出现在6000年多前的半坡时期,人类祖先开始使用鱼网捕鱼的一种辅助工具。

- 图为簋。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,口微敛,口沿外翻,深弧腹,短圈足,内外施青黄釉。

- 图为官冲窑出土的管状器。官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。器物肩部和足底部,发现较多的刻划符号和文字,其他装饰花纹少见。

- Dr.BoediMranata为印尼燕窝商会会长博迪。图为稳虎会长(Dr.BoediMranata)收藏的带流四系罐。

- 经过全面系统的考古调查,发现官冲窑遗址I区内碗碟山上散落大量唐代中晚期至北宋早期青瓷残片、窑具残片以及数堆石英石雄积,瓷片堆积以山的北坡最为密集,中心点GPS地理坐标:N22°15’37.9",E113°5’12.9”,瓷片分布面积约58500平方米,将此处命名为碗碟山遇物点。

- 官冲窑遗址I区调查区域,以1997年发掘的官冲窑保护规划范围主体——碗碟山为重心,北端自瓦片岩沙场南侧水塘塘基开始,南端至碗碟山以南的台地处,南北长约820米;西侧从潭江东岸岸边滩涂地,向东至过境公路省道S270,东西宽约600米,调查面积约492000平方米。

- 图为碗碟山周边环境。碗碟山又称碗山,为牛牯岭山地东侧的余脉,是一座低矮的小丘陵,最高海拔35米,山顶平缓,平面约呈椭圆形,南北长约700米,东西宽约400米,面积约20万平方米。

- 官冲窑址,原名“陶瓷窑遗址”,位于现江门市新会区古井镇官冲村南1公里的碗碟山,分布在海拔较高的碗碟山西北角。图为碗碟山周边环境。

- 青釉也符合我国人民的传统审美情趣。青色与碧玉相若,认为稳重而高雅。浙江、江西、河南等地已出土了不少早至商周时期的原始青釉瓷。

- 青釉是我国最早的颜色釉。其源头可以追溯到商周时期的陶器。当时原始瓷器上的青黄色釉就是青釉的前身。到了汉代,我国先民第一次烧制出了颜色纯正的青釉瓷器。

- 图为石锛。新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,磨制石器。

- 图为石锛。新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,磨制石器,长方形,单面刃,可用于砍伐、刨土。

- 石钻。新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,新石器时代先民的钻孔工具。

- 石网坠,新石器时代(公元前5000一前2000年),出土于新会深井长山头,石质,整个网坠呈扁平状,表面较粗糙,中间有两处四陷,用于系在渔网的底部,起到网迅速下沉的作用,它的出现说明当时的人们已掌握了较高的捕鱼技术。

- 石网坠,新石器时代(公元前5000前2000年),出土于台山广海镇成家村石质,整个网坠呈扁平状,表面较粗糙,中间有两处四陷,用于系在渔网的底部,起到网迅速下沉的作用。

- 石网坠。新石器时代晚期(公元前5000-前2000年)。出土于台山赤溪北碉楼山,石质,表面较光滑,中间有两处凹陷,用于系在渔网的底部,起到网迅速下沉的作用,它的出现说明当时的人们已经掌握了较高的捕鱼技术。

- 石网坠。新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,它一般系于渔网的底部,起到网迅速下沉的作用,它的出现说明捕鱼在当时已较发达。

- 石箭镞,新石器时代晚期(公元前3000一前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,呈扁平柳叶形状,磨制较为精细,是先民使用最广泛,数量最多的远射武器。

- 石坠,新石器时代(公元前5000一前2000年),出土于新会深井长山头,石质,表面较粗糙,坠子上部有穿孔,用于穿绳子或其他穿戴物,是新石器人们常见的装饰品。

- 石凿,新石器时代(公元前500前2000年),出土于新会深井长山头,石质,表面较光滑,刃部呈弧形,单面磨制而成。

- 炮台岗遗址位于江门市新会区崖门镇甜水村东南炮台岗,2005年发现,同年底至2006年3月进行发掘,清理出一批明清时期炮台、房屋建筑遗迹和遗物。

- 台山新村沙丘遗址,是广东省文物考古研究所在2007年底配合台山核电站项目进行的考古调查中发现,于2008年7月-2009年5月进行了考古发掘,发掘面积8000平方米,揭露6处保存完整的新石器时代晚期聚落,以及商时期、东汉、明清等不同时期的文化堆积,获取各类小件近千件、文物标本数万件。

- 沙丘遗址是考古学的一个术语,是指分布在沿海的沙滩、沙堤或沙洲上的遗址。类似的术语有山岗遗址、贝丘遗址等。图为炮台山沙丘遗址。

- 炮台山遗址位于新会市沙堆镇梅阁炮台山西侧沙丘上。东邻虎跳门海域。年代为商时期。1983年发现。

- 图为官冲窑出土的温壶。据介绍,早期发现的官冲窑遗址就分布于海拔较高的碗碟山西北角,这里自然资源丰富,地势便利,是天然的优质瓷场位置。首先,靠近潭江岸边,方便烧制的瓷器成品从水路向外运输。沿岸河漫滩下出产大量的优质白泥,经过简单加工即可成为制瓷原料。沿岸的植被茂密,也是瓷窑生产不可或缺的生产材料。

- 图为泰国出土的官冲窑青瓷照片。青瓷是中国著名传统瓷器的一种,以瓷质细腻,线条明快流畅、造型端庄浑朴、色泽纯洁而斑斓著称于世。

- 由于靠近海边,运输方便,在唐朝,新会官冲窑还是外销陶瓷的重要生产基地。图为泰国出土的官冲窑青瓷照片。

- 官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。图为泰国出土的官冲窑青瓷照片。

- 图为泥质陶罐,新石器时代晚期(公元前3000-前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰鼓新村沙丘遗址出土。口沿微侈,扁鼓腹下收,呈左右不对称的形状,下有圈足。

- 水波纹陶片。新石器时代晚期(公元前5000-前2000年)。出土于台山赤溪镇拔园,夹砂灰陶,表面施水波纹和绳纹,两种纹饰呈相间的方式分布,厚度较薄。

- 图为水下遗物点图。三个遗物点分别是官冲窑址、崖门口水下陶瓷遗物点以及外伶仃水下遗物点。

- 官冲窑遗址Ⅲ区以枕头山为重心,这里距离现代村落最近。调查范围自槐头山南侧水塘,向北至枕头山北坡官冲村村口,南北长约350米;西侧以潭江河漫滩边界起,向东至官冲村长安里,东西长约450米。调查面积约157500平方米。经调查,在枕头山西侧水塘的塘基上,散落大量的唐宋时期生活陶瓷残片,这些瓷片散乱的分布在鱼塘西侧的塘基上,是修建鱼塘时将鱼塘地层里的瓷片钩出堆积在此。

- 在枕头山南侧的断崖上,我们发现有裸露出的陶罐残片,清理剖面观察,发现地层中有唐晚期至宋早期的陶瓷残片。但是整个枕头山现在种植了大量的果树,山上地表被茂密的植被覆盖,徒步踏查已不可见地表瓷片。从果树林柱长安里和官冲村去的路上,地表膜散落有零星宋代龙泉系青瓷残片,与官冲窑产品无关。

- 枕头山南侧断崖剖面地层:第①层:厚约35厘米,灰色砂土,砂粒较粗,土质疏松,含有少量青瓷残片和植物根系。第②层:厚约20厘米,黄灰色砂士,含粗砂,土质较致密,未发现遗物。第③层:厚约25厘米,灰色砂土,含粗砂,土质致密,出土较多青瓷残片。第④层:露出厚度约30厘米,黄色砂土,含粗砂,土质较致密,无包含物,为生土层。

- 有肩石锛,新石器时代(公元前5000前2000年),打制石器,出土于台山广海毛髻山,整件石器都是打制而成,所以表面较粗糙;肩部较窄,刃部呈弧形,双面打制而成。

- 图为有肩石锛。新石器时代晚期(公元前5000-前2000年)。出土于新会深井长山头,肩部较宽,刃部呈壶形,双面磨制而成,较锋利。

- 图为景德镇窑青白釉印花卉纹葵口盘。景德镇窑是中国传统制瓷工艺之一,宋代六大窑系。诞生于今江西省景德镇,故称景德镇窑,实际上由数个窑口组成,故又称景德镇窑系。

- 图为方格纹陶片,新石器时代晚期(公元前5000-前2000年)。出土于台山赤溪北碉楼山,夹砂褐陶,表面施方格纹,是新石器时期常见的一种纹饰。

- 官冲窑遗址遗产区范围清楚,考古勘探、发掘的探方和探沟已经回填,现为耕作农田林地,新发现的遗物点也多为耕作区。在人为耕种、生产建设的破坏下,遗址面积正逐年缩小,时刻面临着被破坏的危险。

- 唐代中晚期,新会的先民在县南部的古井岛兴建大规模的窑场,大量生产日用青瓷,并将瓷器生产基地的布局扩大到潭江流域,尤其充实了唐朝产地的格局。

- 新会官冲窑,原称“陶瓷窑遗址”,位于古井镇官冲村碗碟山。始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋初停烧。这个位于新会古井镇的大型古窑址,在1957年被发现,自此新会陶瓷手工业曾显赫一时的辉煌历史才得以重见天日。

- 器身多施半釉,釉层厚,易脱落。器类有釜、碗、碟、盏、豆、罐、盂、盆、钵、杯、壶、勺、砚以及人物塑像等。数量之多,为广东唐窑之最,其中以碗、碟类最多。部分器身有陶工的姓氏印记。其它还有陶网坠等。窑址地处崖门水道,产品方便外销。

- 瓦片岩多见废弃品堆积,厚达1.5米。产品均为青釉瓷器,属南方青瓷系统,多是日用器皿。但在窑址堆积出土者多为被废弃的残次品,火候多在1100°C以内,用泥块垫烧。

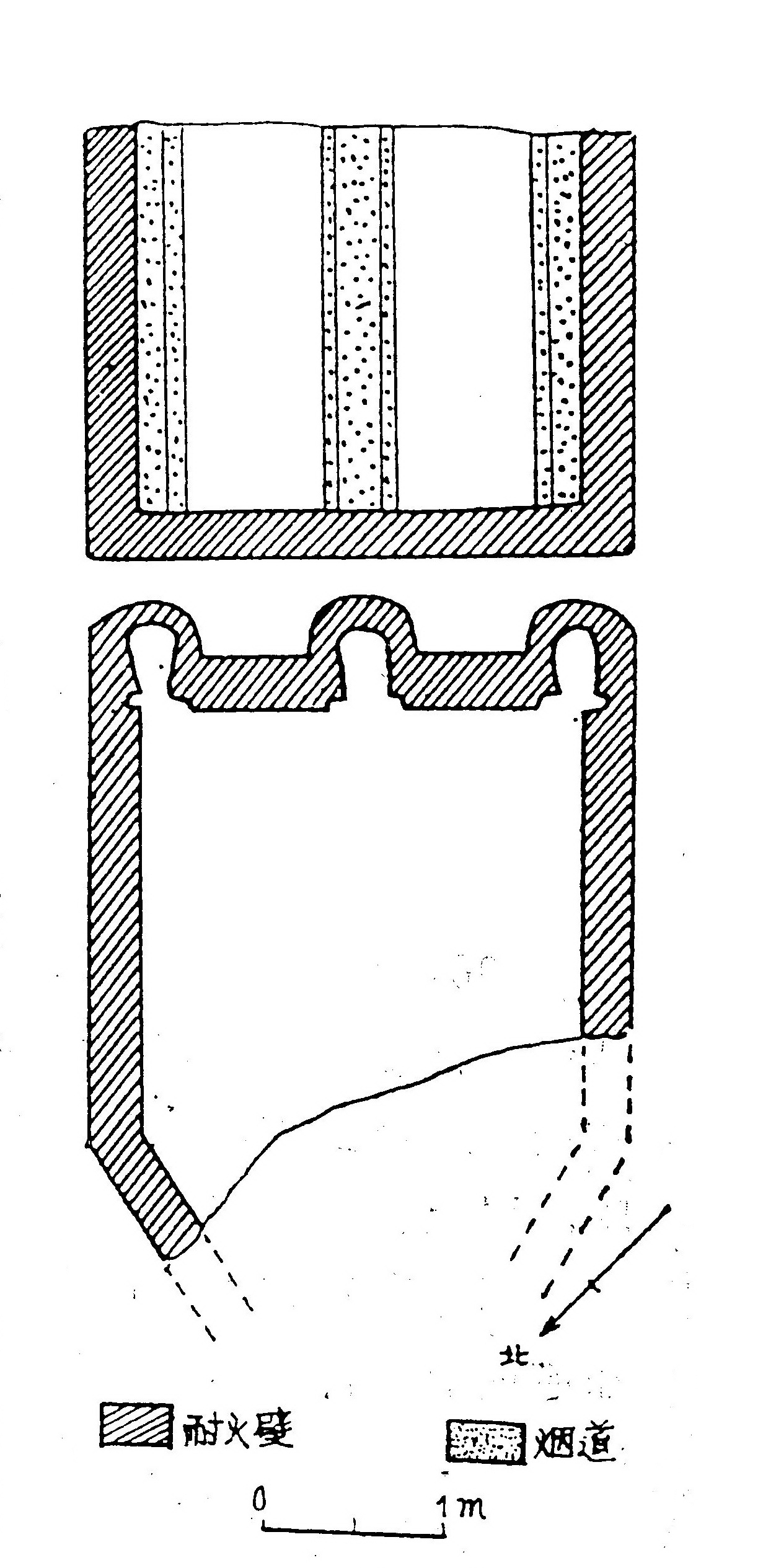

- 在碗山清理馒头窑多座,窑室有大有小,底部或平或斜,其结构由窑门、火膛、窑床、烟道四部分组成。窑顶已塌毁。有的窑壁是耐火土构筑,有的窑壁用砖砌,两种窑有打破关系,证明前者早于后者。

- 新会窑是唐代中晚期至宋初瓷窑。窑址在广东省新会市古井镇官冲管理区。也称“新会官冲窑”。1957年发现,1997年5月和1998年4月进行了两次发掘,共揭露馒头形窑炉四座烧青瓷、酱黑釉瓷和素烧瓷。

- 官冲窑位于新会市古井镇官冲村瓦片岩(碗碟埔)与碗山两地。年代为唐代中晚期。1957年发现。1961年及1997年发掘。

- 图为支座。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,支座呈上窄下宽的形制,上部有一穿孔,整体呈圆筒形,中空。

- 图为支座。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,支座上部已残,下部呈喇叭形,中空,外施青黄釉。

- 壶是一个汉字,本意是指陶瓷或金属制成的一种有把有嘴的器具,通常用来盛茶、酒等液体,也指像壶的形状或出水状态的东西。

- 图为德化窑青白釉印花卉纹粉盒。德化窑位于今福建德化,故名,德化瓷器是中华陶瓷烧造中的艺术珍品,始于宋代,明代后得到巨大发展。以白瓷塑佛像闻名。

- 图为德化窑白釉刻划花大碗。白釉最早出现在汉代,比青釉瓷器晚了400多年,白釉瓷器开始是青白色的,因为瓷器中铁的含量高于1%就是青色的,少于1%就是白瓷了,所以中国白瓷经历青瓷、青白瓷、卵白釉、甜白釉、象牙白、白釉的发展过程。中国历史上白瓷产地有德化白瓷、定窑白瓷以及刑窑白瓷等。

- 图为崖门口出水陶瓷。崖山位于今广东江门市新会区南约50公里的崖门镇,银洲湖水由此出海,也是潮汐涨退的出入口。东有崖山,西有汤瓶山,两山之脉向南延伸入海,如门束住水口,就像一半开掩的门,故又名崖门。

- 新会官冲窑址,唐代中晚期至宋初瓷窑。窑址在广东省新会市古井镇官冲管理区。也称“新会官冲窑”。1957年发现,1997年5月和1998年4月进行了两次发掘,共揭露馒头形窑炉四座烧青瓷、酱黑釉瓷和素烧瓷。产品以碗、盘、罐、盆为主,也有豆、杯、壶、钵、盂、簋、砚、炉、盒、釜、灯、勺、器盖、网坠、纺轮、人物塑像、动物模型、砖、瓦等。碗、盘、豆等多采用泥块垫烧,器物内底常见缺釉痕。

- 陶俑在古代雕塑艺术品中占有重要的位置,是古代墓葬雕塑艺术品的一种。早在原始社会,人们就开始将泥捏的人体、动物等一起放入炉中与陶器一起烧制。

- 官冲窑址,位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山,始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋停烧。图为官冲窑遗址清理现场。

- 图为官冲窑采集瓷片。在枕头山西侧水的塘基上,散落大量的唐宋时期生活陶瓷残片,这些瓷片散乱的分布在鱼西侧的基上,是修建鱼塘时地层里的瓷片钩出堆积在此。

- 官冲窑发现的器类有釜、碗、碟、盏、豆、罐、盂、盆、钵、杯、壶、勺、砚以及人物塑像等。数量之多,为广东唐窑之最,其中以碗、碟类最多。图为官冲窑采集瓷片。

- 图为官冲窑遗址出土的温酒壶。官冲窑址,位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山,始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋停烧。

- 图为官冲窑遗址出土的注壶。注壶,属I型注壶,盘口,短颈,鼓腹,平底,略残。

- 匣钵,窑具之一。在烧制陶瓷器过程中,为防止气体及有害物质对坯体、釉面的破坏及污损,将陶瓷器和坯体放置在耐火材料制成的容器中焙烧,这种容器即称匣钵,亦称匣子。

- 官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。器物肩部和足底部,发现较多的刻划符号和文字,其他装饰花纹少见。。图为官冲窑遗址出土器物上的刻划符号、文字及纹饰摹本。

- 图为官冲窑遗址。官冲窑位于新会市古井镇官冲村瓦片岩(碗碟埔)与碗山两地。年代为唐代中晚期。1957年发现。1961年及1997年发掘。在碗山清理馒头窑多座,窑室有大有小,底部或平或斜,其结构由窑门、火膛、窑床、烟道四部分组成。窑顶已塌毁。

- 图为官冲窑西侧潭江及其河漫滩。官冲窑遗址Ⅲ区以枕头山为重心,这里距离现代村落最近。调查范围自枕头山南侧水塘,向北至枕头山北坡官冲村村口,南北长约350米,西侧以潭江河漫滩边界起,向东至官冲村长安里,东西长约450米。

- 官冲窑位于新会市古井镇官冲村瓦片岩(碗碟埔)与碗山两地。年代为唐代中晚期。1957年发现。1961年及1997年发掘。在碗山清理馒头窑多座,窑室有大有小,底部或平或斜,其结构由窑门、火膛、窑床、烟道四部分组成。窑顶已塌毁。有的窑壁是耐火土构筑,有的窑壁用砖砌,两种窑有打破关系,证明前者早于后者。瓦片岩多见废弃品堆积,厚达1.5米。

- 官冲窑位于新会市古井镇官冲村瓦片岩(碗碟埔)与碗山两地。年代为唐代中晚期。1957年发现。1961年及1997年发掘。在碗山清理馒头窑多座,窑室有大有小,底部或平或斜,其结构由窑门、火膛、窑床、烟道四部分组成。窑顶已塌毁。

- 窑址在广东省新会市古井镇官冲管理区。也称“新会官冲窑”。1957年发现,1997年5月和1998年4月进行了两次发掘,共揭露馒头形窑炉四座烧青瓷、酱黑釉瓷和素烧瓷。产品以碗、盘、罐、盆为主,也有豆、杯、壶、钵、盂、簋、砚、炉、盒、釜、灯、勺、器盖、网坠、纺轮、人物塑像、动物模型、砖、瓦等。碗、盘、豆等多采用泥块垫烧,器物内底常见缺釉痕。

- 官冲窑址,位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山,始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋停烧。1957年和1997年省文物考古部门进行抢救性发掘,出土了各类瓷器4000余件,由新会博物馆收藏。官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。器物肩部和足底部,发现较多的刻划符号和文字,其他装饰花纹少见。官冲窑址为外销瓷,已公布为省级文物保护单位,目前正申报“海上丝绸之路”世界文化遗产项目。

- 官冲窑址位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山、瓦片岩、旗岭一带。开烧于唐中期,盛于晚唐,宋初停烧。1957年发现,1961年和1997年省文物部门进行考古发掘,出土各类瓷器4000余件。

- 图为官冲窑址文物保护石碑。官冲窑址是江门市“海上丝绸之路”文化遗产之一。2015年被公布为省级文物保护单位。

- 图为官冲窑址出土提梁壶。提梁壶小口球腹,下承三兽足,肩一侧有龙首流,肩部两部连以半月形提梁,略信战国铜盉式烧制。明隆庆提染壶器开明浑圆,显得稳重而古雅。万历时提染壶造型讲究,柄一侧有孔便于穿系壶盖,壶嘴弯曲变大,壶身多呈瓜棱形。

- 图为官冲窑址Ⅲ区鱼塘钻探出的白泥。官冲窑遗址Ⅲ区以枕头山为重心,这里距离现代村落最近。调查范围自枕头山南侧水塘,向北至枕头山北坡官冲村村口,南北长约350米,西侧以潭江河漫滩边界起,向东至官冲村长安里,东西长约450米。

- 官冲窑址,位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山、瓦片岩、旗岭一带。1957年发现,1961年和1997年省文物部门进行考古发掘,出土各类瓷器4000余件,在碗碟山揭露窑炉遗迹5座。

- 青釉四系罐罐直口,圆唇内敛,短颈,弧肩微凸,鼓腹,平底内凹。肩部起一道圆脊,其下置4个对称的泥条状横系。灰白色胎上印细麻布纹,施青黄釉,底部有流釉,釉面有细开片。

- 图为官冲窑4号遗物点核心区域远景。官冲窑4号遗物点在3号遗物点北侧,面积略小,瓷片分布自枕头山南侧水塘至柑树林耕路,南北长约90米,西侧从柑树林断崖向东长约150米。

- 图为官冲窑3号遗物点钻探工作照。官冲窑遗址Ⅱ区是以瓦片岩区域为重心,向周边开始展开调查。现在沙场的位置,当地人称为瓦片岩,1997年曾经在这里发掘过,出土了大量完整的唐代官冲窑青瓷遗物。

- 图为官冲窑3号遗物点远景。官冲窑3号遗物点分布范国比较大,瓷片分布自沙场北侧至相树林中部,南北长约70米;东侧从沙场通往官冲村的村道开始,向西至相树林下方的水塘,东西长约200米。面积约34000平方 米。

- 图为官冲窑3号遗物点地表散落瓷片。官冲窑3号遗物点瓷片堆积最密集处在相树林西侧靠近水塘旁的蓝色铁皮房旁,GPS地理坐标:N22°15'49.2",E113°5'6.4",瓷片以此为中心,向外扩散,密度逐渐下降。瓷片种类与碗山上瓷片一致,可器形有饼足碗、圈足碗、器、盘、系羅、甲体等。

- 新会窑,唐代中晚期至宋初瓷窑。窑址在广东省新会市古井镇官冲管理区。也称“新会官冲窑”。1957年发现,1997年5月和1998年4月进行了两次发掘,共揭露馒头形窑炉四座烧青瓷、酱黑釉瓷和素烧瓷。

- 图为外伶仃岛海域出水的官冲窑陶瓷——青釉碗(珠海市博物馆藏)。青釉碗直口,弧腹,饼底。内施满釉,外施青釉至下腹部,釉色温润。胎色灰白,质地坚硬。

- 图为外伶仃岛海域出水的官冲窑陶瓷——四耳罐(珠海市博物馆藏)。高身、短颈、口稍外撇,肩部有四竖耳,里外施青釉,有细小开片,甚莹润,灰黄胎,似此大型釉色、莹润美观,较为少见。此种釉色,玻璃质强,六朝至隋朝时多为此釉色。

- 图为垫烧座。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,上部已残,下部与红烧土结合到一起,座的外部施青黄釉。

- 后来由于在瓷土中加入的紫金土成分越来越高,紫金土含氧化铝耐高温,所以垫烧器取代了支烧器,成为南宋官窑烧制方法的主流。

- 南宋官窑器,早期模仿汝窑,采用支钉支烧。由于缺乏汝窑地区做支钉的高铝瓷土,所以支钉做的比较大。以避免在高温下融化,造成瓷器坍塌。早期的修内司官窑,支烧器比较多。过渡时期出现了支钉支烧和垫饼垫烧并用的方法。

- 图为圆圈条纹印陶片。新石器时代晚期(公元前5000-前2000年)。出土于台山广海毛髻山,夹砂褐陶,表面施规律的条纹和圆圈纹。

- 郭旃:1954年10月出生,国家文物局文物保护司巡视员兼世界遗产处处长。多年在我国文物系统从事文物的保护、研究、开发和管理工作。近年来,致力于我国世界遗产项目的申报评选,在世界遗产工作方面有丰富的理论基础和实际工作经验。

- 图为官冲窑出土的四眼器。在唐代社会工商制作业十分发达,由于新会出产优质泥土,而且靠近海边,正处在海上丝路位置上,来自四面八方的能工巧匠汇集到这里,建立窑址制作陶器,当时这里陶瓷制作十分繁荣。

- 图为器盖。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,圆形,直口,斜弧出沿,圆柱形钮粗短,顶平。胎呈灰白色,釉青中泛白。

- 图为官冲窑出土的器盖。新会官冲窑为广东省及国内规模较大的唐代窑群,当时生产量及出口量规模相当大,官冲窑是祖先留下来的非常珍贵的文化遗产,其文化内涵及历史价值有待进一步挖掘。

- 图为器座,新石器时代晚期(公元前3000前2000年)。2008年台山市赤溪镇腰古新村沙丘遗址出土,夹砂褐陶,整个器座呈哑铃形,上部和下部呈圆形,中部呈不规则的圆筒形,中空。

- 图为器座。商周时期(约公元前1600-公元前256年),2008年台山市钦头湾采集。整个器座呈喇叭形,表面有规则的镂空装饰,有圆点、圈圈、菱形所组成的对称性图案。

- 图为官冲窑出土的器座。据了解,早在1957年4月,广东省文物管理委员会在进行第一次全国文物普查时,在新会古井镇官冲村发现了官冲窑址!1997年5月考古发掘队对窑址进行抢救性发掘,出土陶瓷4000多件。

- 官冲窑址,位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山,始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋停烧。图为唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷残片。

- 图为唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——提梁壶。提梁壶小口球腹,下承三兽足,肩一侧有龙首流,肩部两部连以半月形提梁,略信战国铜盉式烧制。

- 图为唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐。在67000多件陶瓷制品中,长沙窑瓷器约56500件,器型以碗为主,其次为执壶。其他器型包括杯、盘、盂、盒、罐、熏炉、油灯和少量生肖瓷塑。

- 图为唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐。经过清理,在'黑石号'沉船中发现陶瓷制品多达67000多件,其中98%是中国陶瓷。

- 图为唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐。黑石号是指1998年德国打捞公司在印尼勿里洞岛海域一块黑色大礁岩附近发现了一艘唐朝时期的一艘沉船,又名为“Belitung”。

- 官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。器物肩部和足底部,发现较多的刻划符号和文字,其他装饰花纹少见。图为唐代阿拉伯沉船印尼“黑石号”出水的官冲窑陶瓷——四耳罐。

- 中国瓷器著名传统颜色釉。亦称“青瓷釉”。古代南方青釉,是瓷器最早的颜色釉。所谓“青釉”,颜色并不是纯粹的青,有:月白、天青、粉青、梅子青、豆青、豆绿、翠青等,但多少总能泛出一点青绿色。

- 图为叶状纹陶片。新石器时代晚期(公元前5000-前2000年)。新会深山长山头,泥质褐陶,表面叶状纹,厚度较薄。

- 图为印尼国家博物馆的青釉罐。印尼国家博物馆位于市中心独立广场西边的独立西街,建成于1868年,是印尼规模较大、收藏较为丰富的博物馆。博物馆是一座欧式的白色建筑。馆前草坪石墩上立有一座铜大象,为1871年暹罗王拉玛五世来访时所赠,故博物馆又称“大象博物馆”或“象屋”。

- 图为印尼国家博物馆的青釉罐。印尼国家博物馆是雅加达的骄傲,它提供印尼公元前时期一直到当代的长久历史。扩张后,博物馆的展览品数量到达109,342种,覆盖了印尼的史前史、考古学、人种学、钱币、纹章,地理和历史文物。

- 青釉大罐又称“大瓦缸”,多用来装放其他瓷器,起保护作用。图为印尼古董店的官冲窑青釉罐。

- 青釉是中国瓷器釉色之鼻祖。图为印尼古董店的官冲窑青釉罐。

- 图为南海一号考古出水文物。“南海一号”是当时向外运送瓷器时失事的南宋古船。它是迄今为止世界上发现的海上沉船中年代最早、船体最大、保存最完整的远洋贸易商船。

- 单耳杯,杯式之一。也称“单柄杯”。最早见新石器时代大汶口文化遗址出土器,陶质,敞口,束腰,平底,腰一侧有小单环耳。瓷单耳杯流行于唐宋时期,敞口,直腹,平底,高足。腹部安一个环形耳。环口甚小,仅容一指。

- 图为单把杯。唐一宋(公元618年一公元1279年),1997年出土于新会古井官冲窑遗址,敞口,口沿略外翻,略残,斜直腹,圆条形半环耳,耳上端上翘但已残,饼足,杯子内外施青黄釉,足露胎。

- 八十年代中期,经过了近一个世纪的沉没,刻字才在书法艺术复兴道路上被一些书家重新进行研究,介于当时的社会环境,它大多只局限于自娱,如今科技与社会的进步,现代都市文明冲击下的文化生活,人们已经越来越远离古老的传统艺术,终于,我们才意识到把书法和刻字的结合才能顺应时代发展的需求,才能给我们中华民族的古老传统文化得到继承与时代的创新。

- 刻字主要分为传统刻字与现代刻字。前者主要表现为书法的翻刻、复制、和书法神韵的再现,也是书法的再度创作,使书法更具有立体美、材质的肌理美及高雅的色彩装饰美。

- 古时候人们用刀在木头或石头上雕刻出文字,而当今的人们能用多种方法在多种材料上雕刻各种字体,如:石材,木材。

- 刻字,在中华民族漫长的历史中已有六千多年之久,起源与古代文字的形成同步,但一直以来,它只是书法的附属艺术,到了封建统治走向崩溃之时,也伴随着走向衰落。

- 陶瓷,英语:china。中国人早在约公元前8000-2000年(新石器时代)就发明了陶器。用陶土烧制的器皿叫陶器,用瓷土烧制的器皿叫瓷器。陶瓷则是陶器、炻器和瓷器的总称。古人称陶瓷为瓯。

- 下沙遗址位于中山市南朗镇下沙村,发掘地点背靠山丘,东连海湾,其遗物散布范围约80平方米。采集文化遗物有:石戈,戈身磨光,有一穿孔,直援无胡。另有小口折肩方格纹泥印纹陶罐,米字纹陶瓮,纹饰有蘷纹,小方格纹字纹。据考究,属相当于商周战国时期的文物。

- 下沙遗址位于南朗镇下沙村,发掘地点背靠山丘,东连海湾,其遗物散布范围约80平方米。

- 图为97年清理之后的61Y1窑。新会官冲村碗碟山发掘窑炉遗迹有5座,分别是61Y1窑、97Y1窑、97Y2窑、97Y3窑和97Y4窑。

- 新会官冲窑,原称“陶瓷窑遗址”,位于古井镇官冲村碗碟山。始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋初停烧。这个位于新会古井镇的大型古窑址,在1957年被发现,图为97Y4窑平、剖面图。

- 官冲窑位于新会市古井镇官冲村瓦片岩(碗碟埔)与碗山两地。年代为唐代中晚期。1957年发现。1961年及1997年发掘。图为97Y4窑。

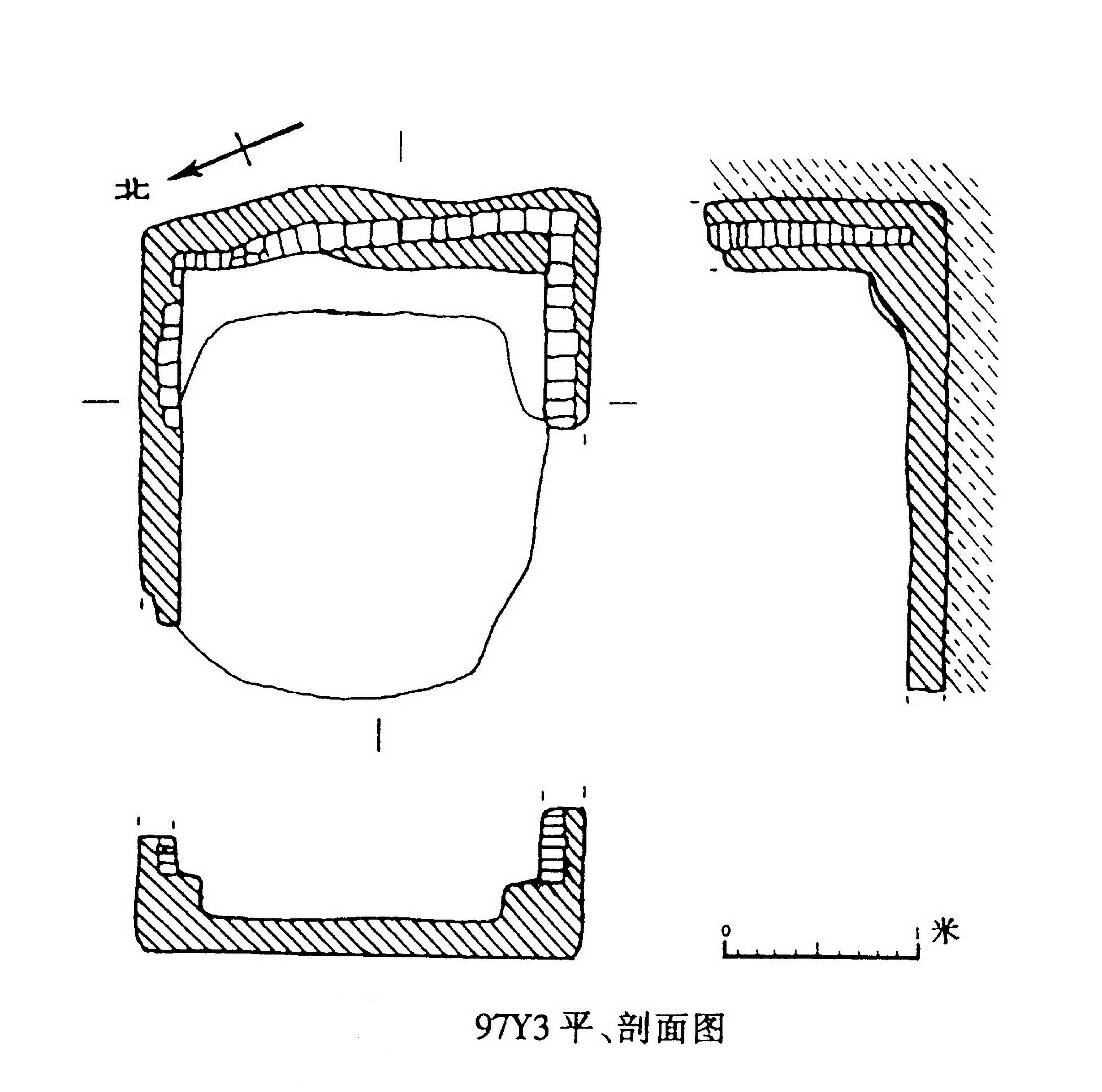

- 新会窑是唐代中晚期至宋初瓷窑。窑址在广东省新会市古井镇官冲管理区。也称“新会官冲窑”。1957年发现,1997年5月和1998年4月进行了两次发掘,共揭露馒头形窑炉四座烧青瓷、酱黑釉瓷和素烧瓷。图为97Y3窑平、剖面图。

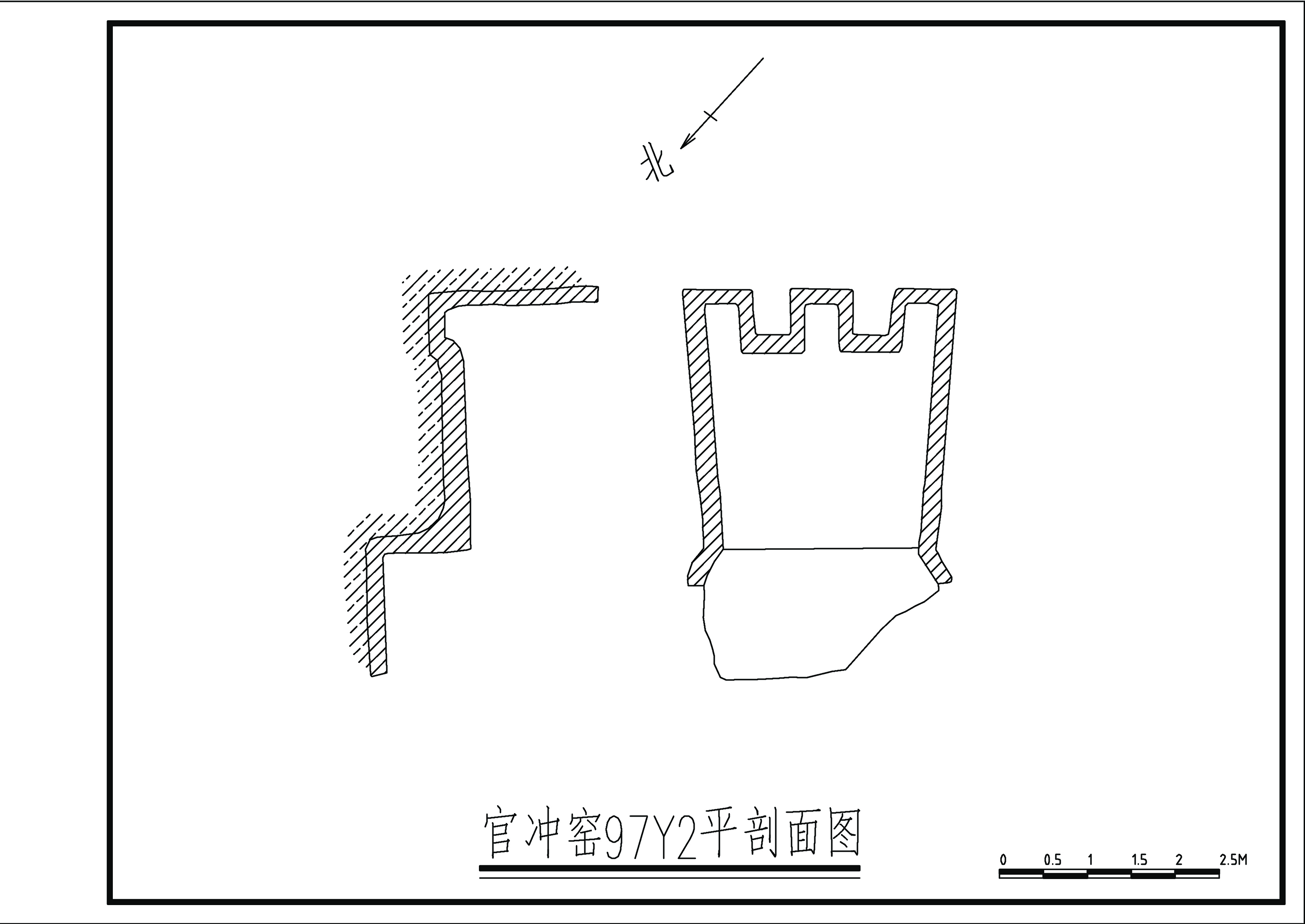

- 新会官冲窑是广东的著名唐窑,以生产日用青瓷为主,产品大量外销。图为97Y2窑线图。

- 官冲窑窑炉形态为馒头窑,窑址废弃堆积相当丰富,产品以碗、盘、罐、盆为主,以青瓷为大宗。图为97Y2窑。

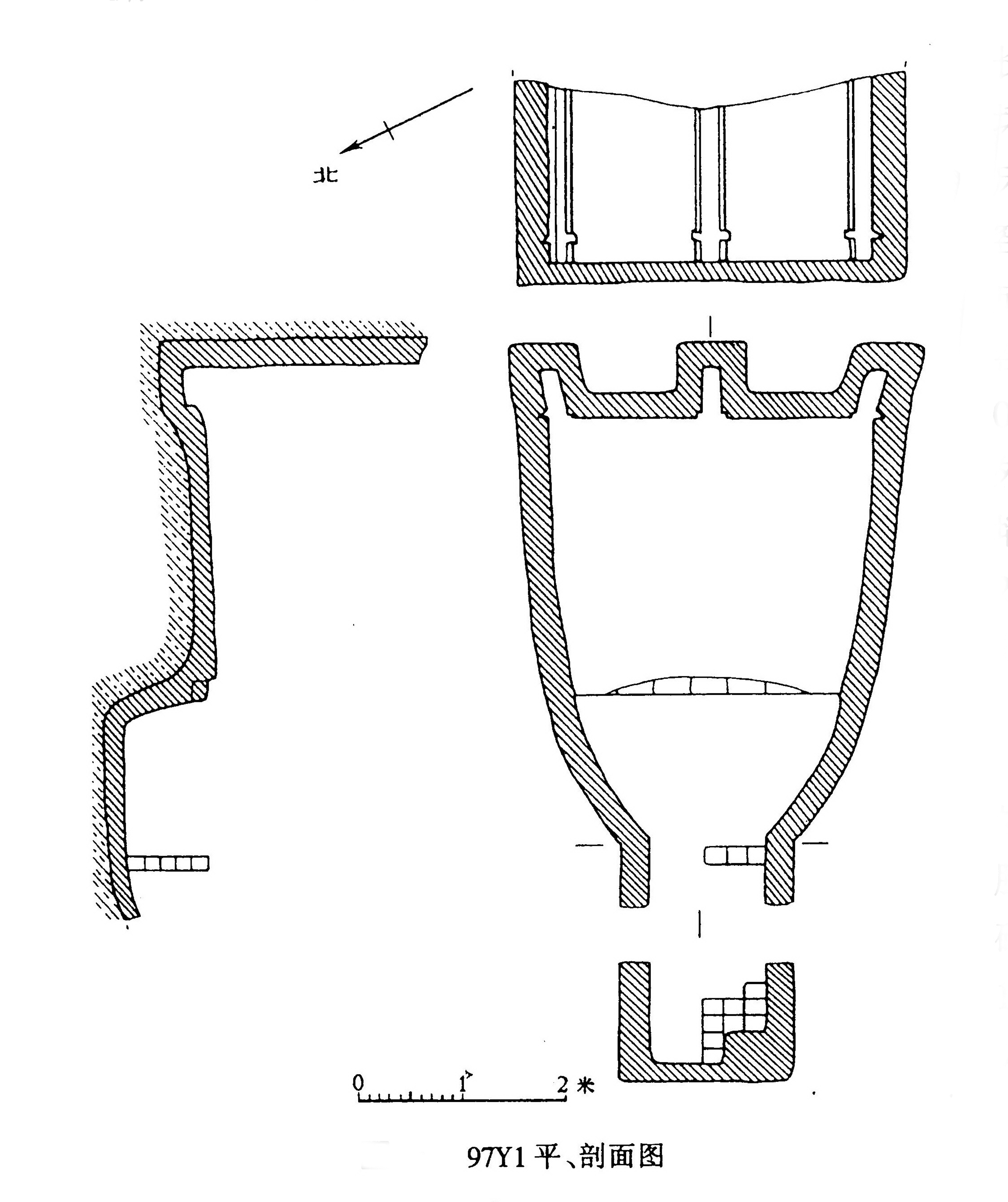

- 图为97Y1窑室平、剖面图。新会官冲窑共发现窑炉5座,窑炉形态为馒头窑,由窑门、火膛、窑床和烟道组成,3个烟道为筒状。

- 图为97Y1窑。是新会官冲窑5座窑炉的其中一座。

- 61Y1窑为官冲窑5座窑炉当中的一座,图为97年当时清理窑炉时的情形。

- 据介绍,到目前,新会官冲窑共出土各类瓷器4000余件,在碗碟山发现窑炉遗迹5座。窑炉形态为馒头窑,由窑门、火膛、窑床和烟道组成,3个烟道为筒状。图为61Y1窑室结构平、剖面图。

- 5月24日,黑石号沉船的唐代国宝---海上丝绸之路的历史见证在京举行新闻发布会。图为2016年林亦秋在北京的首发式合影照片。

- 图为2016林亦秋在北京的首发式合影照片。林亦秋,新加坡大学理学士,新加坡饮流斋陶瓷鉴赏会会长、东南亚陶瓷学会副会长、黑石号唐代宝藏鉴定委员会顾问、新加坡文物局中国古陶瓷教育学会前理事、中国古陶瓷研究会前海外理事。

- 图为2016年尼古来捐赠黑石号青釉罐给新会博物馆。当时拍下的拍照合影。

- 黑石号沉船打捞瓷器包括唐青花盘、邢窑碟、白釉绿彩及越窑瓷和长沙窑瓷。图为2016年尼古来捐赠给新会博物馆的黑石号青釉罐。

- 新加坡“圣淘沙”机构(SentosaLeisure)先购买了黑石号被打捞文物的数年展览权,随后筹资购得这批贵重文物,被打捞文物于2005年分批完整落户狮城(新加坡的别称)。图为2016年在新加坡拍摄黑石号沉船文物。

- “黑石号”沉船打捞的文物全部被收藏于新加坡博物馆,是2005年由新加坡“圣淘沙”公司以筹资3200万美元购得。图为2016年在新加坡拍摄黑石号沉船文物。

- 图为2016年在印尼国家博物馆拍摄情形。印尼国家博物馆以7个展区为主干,包括史前、考古、陶瓷、货币、历史、纹章、人类学及地质学。

- 这里既有华夷船舶往来的交通驿站,又有指引西洋航路的重要航标,还有守护海上丝绸之路的卫所营寨。这里既有葡萄牙人早期对华贸易的据点,又有见证中外经济文化交流的文化遗址。

- 江门海上丝绸之路文化源远流长,泽被深远。江门沿海地区不仅拥有天然的港湾,又处于我国传统西洋航线之上。这里既是唐宋时期广州通海夷道上的“放洋”之地,又是明清时期东南亚地区入贡夷船规定停泊的澳口。

- 海上丝绸之路是中外海上交通之路、中外贸易之路,也是国际移民迁移之路和文化交流之路。而广东江门无疑是海上丝绸之路的重要节点,不仅在中外贸易上不可忽视,在国际移民以及文化交流方面同样扮演着重要角色。

- 史料记载,在宋朝,台山广海叫做“溽洲”,是广东对外经济文化交流的门户之一。当时从广州往东南亚、往东非北非,去的船都必须经过广海,就是溽州,补充淡水物质,登记签字,才能出海,这叫“放洋”;而从外洋返回的船只还要经过这里登记后,才能进入广州。

- 早在北宋时期,江门就是广州通海夷道上的“放洋”之地,是国外朝贡船只停靠之地;而位于江门台山上川岛东面的乌猪山曾是明清时期海上丝绸之路上的重要航标;其辖区内的上下川岛则是葡萄牙人早期对华贸易的据点,当年分布在今天台山、新会沿海的一些卫所营寨守护着海上丝绸之路的安全。

- 这个大型古窑址,记载了唐代新会的历史,是江门海上丝绸之路海外商贸文化遗产之一,在1957年被发现。自此,新会陶瓷手工业曾显赫一时的辉煌历史才得以重见天日。

- 官冲窑址,位于江门市新会区古井镇官冲村碗碟山,始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋停烧。1957年和1997年省文物考古部门进行抢救性发掘,出土了各类瓷器4000余件,由新会博物馆收藏。

- 官冲窑遗址,历史价值非凡,虽说官冲窑产出的大多为外销瓷,它的印记多在海外,但官冲窑遗址是根,它是新会区乃至江门市海上丝绸之路历史的有力佐证。

- 官冲窑遗址遗产区范围清楚,考古勘探、发掘的探方和探沟已经回填,现为耕作农田林地,新发现的遗物点也多为耕作区。在人为耕种、生产建设的破坏下,遗址面积正逐年缩小,时刻面临着被破坏的危险。

- 官冲窑瓷器以碗、盘、罐、壶、盆为主,以青瓷为大宗。器物肩部和足底部,发现较多的刻划符号和文字,其他装饰花纹少见。官冲窑址为外销瓷,已公布为省级文物保护单位,目前正申报“海上丝绸之路”世界文化遗产项目。

- 官冲窑是唐代至北宋时期的窑址,目前,新会区文物部门在官冲村碗碟山发掘窑炉遗迹5座,出土以碗、盘、罐、壶、盆为主,其中的青釉大罐最为引人关注。

- 图为1998年在崖门海口出水的青釉碟。青釉是我国最早的颜色釉,是中国瓷器釉色之鼻祖。其源头可以追溯到商周时期的陶器。

- 新会官冲窑,原称“陶瓷窑遗址”,位于古井镇官冲村碗碟山。始烧于唐中期,盛于晚唐,至宋初停烧。图为1997瓦片岩T101和T102探方。

- 官冲窑址于1957年发现,1961年、1997年省文物考古部门进行抢救性发掘,出土陶瓷4000余件,揭露窑炉遗迹5座,废窑堆积相当丰富。图为1997年考古发掘现场。

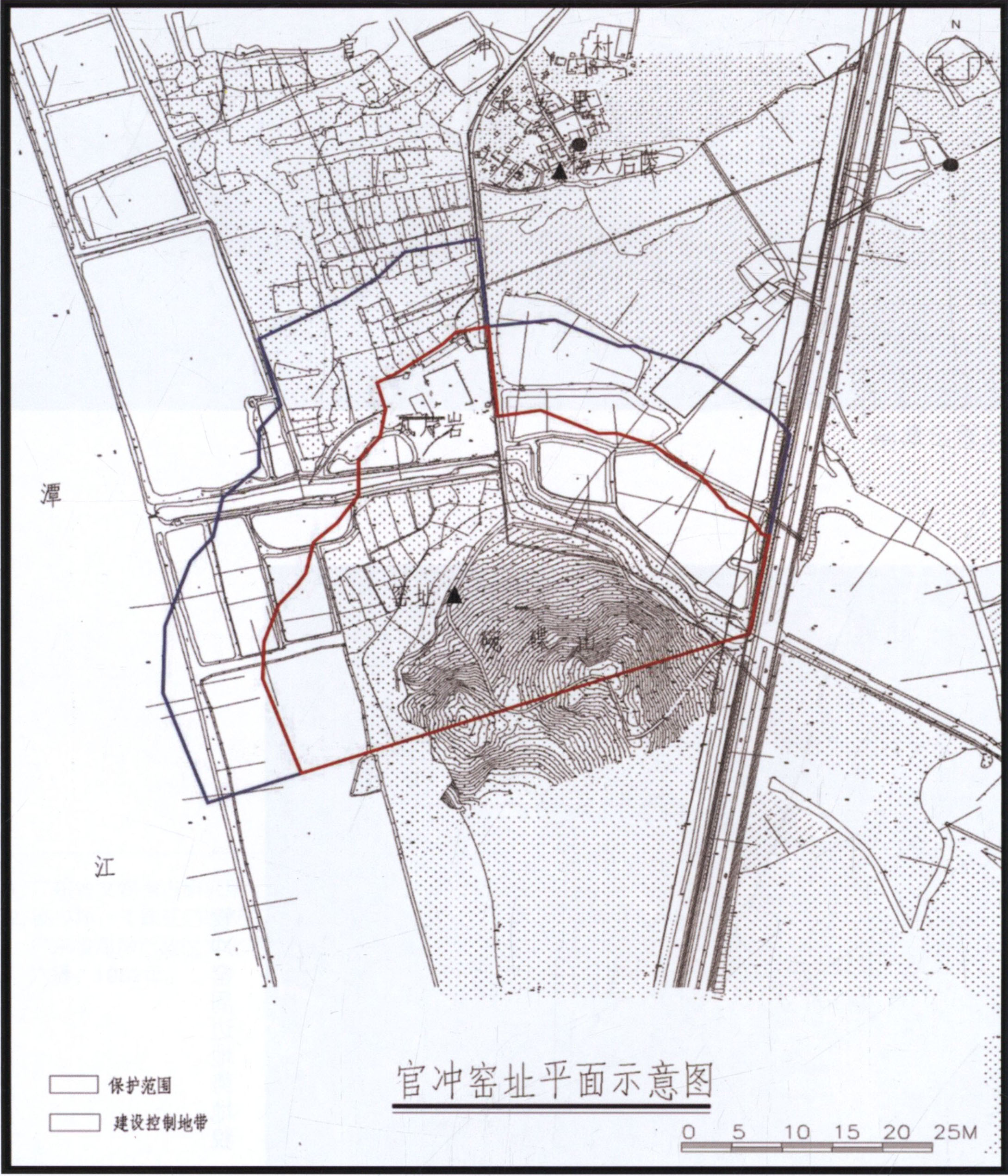

- 图为1997年政府规定窑址保护范围和控制地带。官冲窑址原名“陶瓷窑遗址”,位于新会区古井镇官冲村碗碟山、瓦片岩、旗岭一带。年代为唐代中晚期。1957年发现。1961年及1997年发掘。

- 窑址堆积出土者多为被废弃的残次品,火候多在1100°C以内,用泥块垫烧。器身多施半釉,釉层厚,易脱落。器类有釜、碗、碟、盏、豆、罐、盂、盆、钵、杯、壶、勺、砚以及人物塑像等。数量之多,为广东唐窑之最,其中以碗、碟类最多。

- 窑室有大有小,底部或平或斜,其结构由窑门、火膛、窑床、烟道四部分组成。窑顶已塌毁。有的窑壁是耐火土构筑,有的窑壁用砖砌,两种窑有打破关系,证明前者早于后者。

- 图为1977年出水陶瓷-碗。为广东省博物馆藏品。

- 图为1977年出水陶瓷。为广东省博物馆藏品。

- 图为1977年出水陶瓷。出水陶瓷产地既有中国明清时期景德镇、福建等地区的青花瓷和蓝釉、白釉、酱釉、彩釉陶瓷器,也有15世纪越南海阳省朱豆窑、升龙窑、基窑、么老窑青花瓷、描金彩绘等陶瓷器;以及泰国宋加洛窑产品青瓷。

- 曾广亿,岭南著名古陶瓷专家,古陶瓷考古学家。原广东省博物馆研究员、原中国古陶瓷研究会副秘书长,著有《粤港出土古陶瓷文集》。

- 1961年7月,广东省文物管理委员会与广东师范学院历史系联合组成一个文物工作队,其中的一组往新会官冲瓦片岩和碗山进行古窑址复查发掘工作,广州哲学研究所、新会县文教局、新会县政协也派人参加。发掘工作从7月27日至8月10日,共发掘探沟四条、残窑一座,出土遗物甚丰。

- 官冲窑所烧制的多为碗、盘、罐、盆等中低档日用青瓷器,许多器皿上刻有姓氏和名字,根据这一点,专家们认定官冲窑为民窑而非官窑。图为1957年官冲窑出土的四耳盆。